10 Clase social, criminalización, y delincuencia corporativa

10.1 Introducción

La relación entre clase social y criminalidad ha constituido uno de los ejes centrales —y también más controvertidos— de la investigación criminológica y sociológica desde sus orígenes. Desde finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, las estadísticas oficiales han mostrado de forma consistente que las tasas de criminalidad son más elevadas entre los sectores sociales más desfavorecidos. Sin embargo, la interpretación de este hecho ha sido objeto de una intensa controversia teórica, metodológica y política. La cuestión de si las clases trabajadoras cometen realmente más delitos, o si el sistema penal está estructuralmente sesgado para detectar y sancionar preferentemente su conducta, fue durantemente mucho tiempo un debate abierto en la criminología (Chambliss y Seidman 1971; Reiman y Leighton 2023). De la misma forma que ocurre con la mirada sobre otros aspectos de la delincuencia (género, inmigración, etc.), la criminología más primitiva contribuyó a legitimar con un discurso científicista prácticas de control y represión de las clases sociales más desfavorecidas que una mirada más rigurosa y atenta a los hechos no debería haber justificado.

Históricamente, como vimos en un capítulo anterior, la criminología se desarrolló en el marco de un proceso más amplio de institucionalización del control social. Desde los siglos XVIII y XIX, el surgimiento del Estado moderno y del sistema de justicia penal coincidió con la expansión del capitalismo industrial y con nuevas formas de desigualdad socioeconómica. Las leyes sobre vagancia, el trabajo forzoso, las casas de corrección y las cárceles modernas fueron instrumentos centrales en la regulación de las clases populares, especialmente de aquellos sectores que escapaban a la disciplina del trabajo asalariado (Rusche y Kirchheimer 1939; Foucault 1986). Este vínculo histórico entre pobreza, moralidad y criminalización configuró una matriz de percepción que todavía influye en cómo se definen y tratan las conductas desviadas.

Durante buena parte del siglo XX, las teorías sociológicas sobre el delito —desde la anomia de Merton (1938), la desorganización social de Shaw y McKay (1942), o la subcultura de clase de Millie (1958) — asumieron que la posición de clase condiciona las oportunidades, valores y contextos que facilitan o restringen la conducta delictiva. Sin embargo, la evidencia empírica ha mostrado que la relación no es unívoca ni lineal: la forma en que se mide la clase (por ingreso, ocupación, educación o capital cultural), así como el tipo de delito analizado (violento, patrimonial, corporativo), alteran profundamente las conclusiones (Tittle 1983). Más aún, el desarrollo de los estudios sobre white-collar crime y criminalidad corporativa (Sutherland 1949; Clinard y Quinney 1973) reveló que las clases altas y las empresas también participan activamente en conductas ilícitas, aunque éstas sean menos visibles o sancionadas.

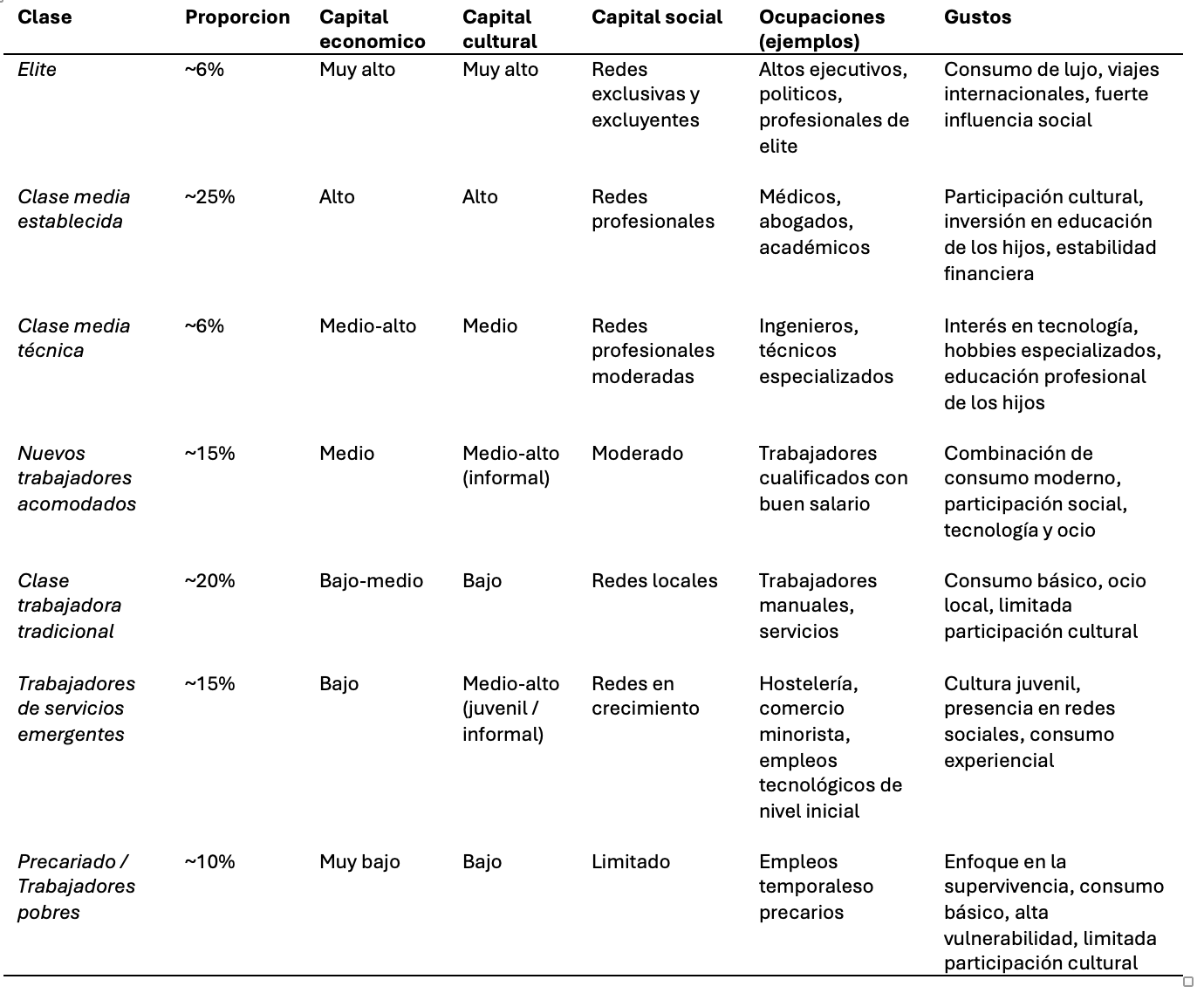

El presente capitulo examina de forma crítica la evidencia empírica y los debates teóricos sobre la relación entre clase social y delincuencia, situándolos en una perspectiva histórica y contemporánea. En primer lugar, brevemente recordaremos como el origen del sistema penal moderno tenía una marcada orientación hacia el control de las clases marginadas. En segundo lugar, revisaremos los principales enfoques sociológicos sobre la definición y medición de la clase social, desde Marx y Weber hasta Bourdieu y la sociología contemporánea. En tercer lugar, ofreceremos unas pinceladas sobre la estructura de clases sociales en España. A continuación, abordaremos la evidencia empírica sobre la distribución del delito entre las distintas clases sociales, prestando especial atención a los estudios europeos y a las diferencias entre delitos convencionales, de cuello blanco y de clase media. Finalmente, se discuten las implicaciones teóricas y políticas de estas relaciones, destacando cómo la estructura de clase sigue moldeando tanto las oportunidades de delinquir como las prácticas de criminalización.

10.2 Las raíces históricas: clase, control y el sistema penal moderno

Como ya vimos en el capítulo 8 de este manual, el surgimiento del sistema penal moderno entre los siglos XVIII y XIX no puede entenderse sin situarlo dentro del proceso de consolidación del Estado liberal-capitalista y de las transformaciones sociales derivadas de la industrialización. Lejos de representar un simple avance humanitario o racional en el castigo, la institucionalización de la prisión, la policía y la justicia penal reflejó una nueva lógica de control social orientada a disciplinar y administrar a las clases trabajadoras y a los sectores marginados. Autores como Foucault (1986) y Rusche y Kirchheimer (1939) subrayaron que la cárcel moderna fue una respuesta funcional a las necesidades de control del trabajo y del orden urbano en las economías industriales nacientes.

Según Foucault (1986), la prisión formó parte de un complejo de instituciones —escuelas, fábricas, hospitales y cuarteles— que internalizaban la disciplina y la vigilancia como mecanismos de poder. En este sentido, la penalidad moderna no solo castigaba delitos, sino que también producía sujetos obedientes, racionales y “útiles”. La delincuencia se convirtió en un objeto de saber y gestión, y los criminales fueron caracterizados como individuos patológicos o moralmente defectuosos, más que como víctimas de desigualdad o exclusión. Paralelamente, Rusche y Kirchheimer (1939) demostraron que las formas históricas del castigo —desde el trabajo forzoso hasta el encarcelamiento— se ajustaban a las condiciones del mercado laboral y al valor económico del trabajo humano: cuando éste era escaso y caro, el castigo tendía a ser más severo; cuando abundante, se hacía más utilitarista.

En el contexto europeo del siglo XIX, los Estados nacionales emergentes y las élites burguesas asociaron el mantenimiento del orden público con la regulación moral y espacial de los pobres. Las leyes sobre vagancia, mendicidad o embriaguez, así como las primeras ordenanzas policiales, criminalizaban conductas ligadas a la supervivencia en contextos de miseria urbana (Emsley 1997; Garland 1985). La policía moderna —como en el caso de la Metropolitan Police de Londres, creada en 1829— fue concebida explícitamente para contener los “peligros de la plebe”, vigilando barrios obreros y reprimiendo formas de protesta social (Storch 1975). Este control cotidiano de los espacios populares consolidó una asociación entre clase baja y criminalidad que se mantuvo a lo largo de la modernidad.

Durante el siglo XIX, la naciente criminología positivista —representada por autores como Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo— contribuyó a reforzar ideológicamente esta vinculación entre pobreza, degeneración y delito. Los “criminales natos” de Lombroso eran casi siempre individuos pertenecientes a las clases bajas, descritos en términos de inferioridad biológica y moral. Aunque estas teorías fueron más tarde desacreditadas, su impronta se mantuvo en las prácticas judiciales y policiales, que siguieron concentrándose en los mismos grupos sociales (Beirne 1987).

En España, como en otros países, la idea de controlar a los pobres por medios legales represivos tiene una larga historia. En el Siglo XVIS hubo intentos de regulación estricta como la Ley de Pobres de 1540 (Ley Tavera) que intentó distinguir entre el “pobre verdadero” (al que se debía asistir, generalmente a traves de instituciones religiosas) del “falso pobre” o vago (al que se debía castigar y obligar a trabajar) regulando estrictamente quien podía pedir limosna. En el siglo XIX este tipo de normativas siguió existiendo con normativas que vinculaban la falta de arraigo y la vagancia con el desorden público y los disturbios revolucionarios. Durante la II República se aprobó la Ley de Vagos y Maleantes cuyo objetivo era la prevención y control de personas consideradas socialmente peligrosas, incluyendo entre estas a los “vagos habituales” y los “mendigos profesionales”. A pesar de las intenciones declaradas, la ley se convirtió en un instrumento para reprimir a los sectores sociales más desfavorecidos y a menudo se aplicó arbitrariamente a trabajadores en paro. La dictadura del general Franco mantuvo y endureció esta ley, instrumentalizandola como parte de un sistema represivo que se mantuvo hasta la llegada de la democracia. Historiadores y estudiosos del tema han señalado que la aplicación de la ley operaba con una clara “justicia de clase”. Esta ley durante el franquismo funcionó como un mecanismo de limpieza social para apartar, recluir y reprimir a cualquier persona que no encajara en el modelo de ciudadano productivo y “moral” del régimen, afectando de manera desproporcionada a las clases sociales más pobres y a los marginados

A comienzos del siglo XX, y como veréis en más detalle cuando estudies teoría criminológica, los enfoques sociológicos clásicos comenzaron a reinterpretar este vínculo desde perspectivas estructurales y culturales. Émile Durkheim (1894) concibió el delito como un fenómeno social normal, inherente a la vida colectiva, pero observó que su distribución respondía a tensiones derivadas de la división del trabajo y de la desigualdad social. Robert Merton (1938) profundizó esta idea en su teoría de la anomia: la presión estructural hacia el éxito económico, combinada con un acceso desigual a los medios legítimos, conducía a formas de adaptación desviadas más frecuentes entre los grupos con menos recursos. Desde entonces, la pobreza y la exclusión se convirtieron en explicaciones recurrentes para dar cuenta de la mayor incidencia de ciertos delitos, especialmente los patrimoniales, en estos grupos sociales.

No obstante, y con posterioridad, otros autores advirtieron que la función del sistema penal no era simplemente reaccionar ante el delito, sino reproducir el orden social existente. Chambliss (1964) y Quinney (1974), desde la criminología crítica de inspiración marxista, mostraron que las leyes y su aplicación reflejaban los intereses de las clases dominantes, seleccionando y castigando preferentemente los comportamientos de los sectores subordinados. De esta manera, la justicia penal no solo gestionaba la delincuencia, sino también la marginalidad y el conflicto de clase.

La evidencia histórica respalda esta lectura. En numerosos contextos europeos, las cárceles del siglo XIX y principios del XX estuvieron pobladas desproporcionadamente por obreros, jornaleros y desempleados (Ignatieff 1978; Melossi y Pavarini 1980). Las élites económicas, aunque implicadas en prácticas ilícitas —como el fraude comercial, la corrupción o la evasión fiscal— rara vez eran objeto de persecución penal. Este desequilibrio marcó el patrón estructural de la criminalización moderna: un sistema que, bajo la apariencia de neutralidad legal, ejercía una función selectiva de clase.

Resumiendo, el desarrollo del sistema penal moderno se entrelaza con la historia del capitalismo y de la desigualdad. El control de la delincuencia fue también un control de los pobres, y la figura del delincuente sirvió para naturalizar las jerarquías sociales. Esta herencia sigue pesando en la actualidad: los discursos contemporáneos sobre la seguridad, el desorden urbano o la “cultura de la dependencia” reproducen, en nuevas formas, la vieja sospecha de que los sectores más desfavorecidos constituyen una amenaza permanente para el orden social.

10.5 Investigación empírica: clase y delito en el siglo XX

Una muy buena parte de los estudios, sobre todo de caracter cuantitativo, en criminología han estado orientados a tratar de discernir si existe una correlación entre clase social y delincuencia. A lo largo del siglo XX, esta investigación empírica sobre la relación entre clase social y criminalidad ha oscilado entre dos polos: por un lado, la evidencia de las estadísticas oficiales, que muestran una sobrerrepresentación persistente de las clases trabajadoras en los registros policiales y penitenciarios; por otro, los resultados de los estudios de autoinforme, que han cuestionado la magnitud real de esas diferencias. Este contraste metodológico ha generado uno de los debates más duraderos de la criminología moderna: ¿las clases bajas cometen realmente más delitos, o simplemente son más visibles para las agencias de control social?

A este debate se le han ido añadiendo capas. Así, durante los años 1970 se empezó a investigar si había también una relacion entre clase social y victimación, si las poblaciones socialmente más vulnerables están también más expuestas al delito. Y el enfasis de las teorías del etiquetamiento llevó a consolidar líneas de investigación sobre el impacto en estatus socioeconómico del etiquetado o la intervencion penal. Finalmente, también ha habido estudios que en lugar de estudiar la relacion entre clase social, en un sentido estático, y delincuencia han estudiado la relacion entre movilidad social y delincuencia. En este apartado del capítulo delinearemos que es lo que hemos aprendido desde todas estas perspectivas.

10.5.1 Las estadísticas oficiales y la construcción de vínculos entre clase y delincuencia

La criminología empírica temprana, especialmente en Europa y Estados Unidos, se basaba casi exclusivamente en las estadísticas oficiales sobre delincuencia recopiladas por la policía, la administración de justicia, y las prisiones. Estos datos mostraban sistemáticamente que los delincuentes procedían de manera desproporcionada de entornos socioeconómicos más bajos. Estudios de principios del siglo XX en Gran Bretaña (por ejemplo, Goring (1913)) sugerían que las personas con ocupaciones no cualificadas o manuales estaban muy sobrerrepresentadas entre los condenados penales y la población carcelaria.

No debería sorprender, por tanto, que desde los primeros estudios sociológicos, la asociación entre desventaja social y delincuencia fuera asumida como un hecho empírico. Las investigaciones de la Escuela de Chicago, en particular Juvenile Delinquency and Urban Areas (Shaw y McKay 1942), mostraron que las tasas de delincuencia juvenil registradas en estadísticas oficiales se concentraban en zonas urbanas empobrecidas caracterizadas por altos niveles de desorganización social, movilidad residencial y heterogeneidad étnica. Sin embargo, los autores subrayaron que la pobreza en sí misma no causaba el delito, sino que generaba contextos donde las instituciones de control informal eran más débiles y donde se transmitían subculturas tolerantes con la desviación. Esta observación consolidó la idea de que las condiciones estructurales de los barrios obreros influían en la transmisión intergeneracional del comportamiento delictivo.

Sin embargo, es importante remarcar que estos patrones de correlación deben interpretarse en el contexto del sesgo institucional y las prácticas estatales de control social. Como hemos insistido, desde finales del siglo XIX, los sistemas policiales y penales de las sociedades industriales se centraron de manera desproporcionada en la clase trabajadora urbana, los vagabundos y otros grupos marginados. Por lo tanto, los datos oficiales reflejaban, y hoy también siguen reflejando, no solo los patrones de comportamiento, sino también la selectividad de las instituciones de justicia penal, que daban prioridad a la vigilancia y el castigo de los pobres.

10.5.3 El continuado sesgo del sistema de justicia penal

Al margen de conducir a un mayor refinamiento en el estudio de la relación entre clase social y delincuencia, los estudios de autoinforme también contribuyeron a animar investigaciones orientadas a preguntarse si la relación encontrada es, al menos parcialmente, el fruto de los propios sesgos del sistema de justicia penal. La correlación entre la clase social y las diferencias en la actuación policial y las sentencias está, en la actualidad, bien documentada: un estatus socioeconómico más bajo se asocia sistemáticamente con una actuación policial y sentencias más severas, lo que a menudo se combina con la raza y el origen étnico para amplificar las disparidades.

Los resultados de estos estudios demuestran colectivamente que las disparidades en la actuación policial, el enjuiciamiento y el castigo no son simplemente el resultado de prejuicios aislados y episódicos. Por el contrario, están profundamente arraigadas y son producto de estructuras sociales más amplias, procesos acumulativos que se desarrollan a lo largo de la vida y profundos cambios sociales que remodelan el panorama de la delincuencia y la justicia para generaciones enteras.

La literatura académica especializada menciona tres mecanismos que explican estos vínculos:

Actuación policial excesiva en comunidades desfavorecidas: la policía tiende a centrarse y desplegar recursos en barrios con altos índices de pobreza y desventaja social, lo que aumenta la probabilidad de que las personas de clase baja entren en contacto con las fuerzas del “orden” y sean detenidas (Sampson 1986). Los agentes de policía son además significativamente más propensos a utilizar niveles más altos de fuerza cuando se enfrentan a sospechosos en barrios desfavorecidos (Terrill y Reisig 2003). Es predominantemente hombres pobres y de baja condición social quienes ocupan una posición central en la carga de trabajo práctico de la policía y en su conciencia ocupacional (Loftus 2007). ¿Por qué? En parte porque la policía tiende a asociar ciertas áreas geográficas con “lugares sospechosos” o “lugares problemáticos”. Esto conduce al fenómeno de la “contaminación ecológica”, en el que las personas que se encuentran en barrios considerados “malos” son vistas como portadoras de la responsabilidad moral del propio barrio, lo que aumenta su vulnerabilidad a la coacción (Werthman y Piliavin 1967). De ahí que se afirme que la policía no solo ejerce una función técnica de control del delito, sino que es una poderosa fuerza política y social que moldea activamente las fronteras entre grupos, el significado social y la experiencia de la ciudadanía. Los distintos grupos minoritarios suelen sufrir una combinación única de exceso de vigilancia policial (aplicación excesiva e injusta de la ley) y falta de vigilancia policial (negligencia e incapacidad para garantizar la seguridad).

Discriminación en las sentencias: El contexto socioeconómico influye en las decisiones judiciales, y la privación social a menudo no se reconoce como un factor atenuante, lo que da lugar a sentencias más severas para los acusados más pobres. El entorno en el que se administra la justicia es un factor determinante de sus resultados. Las investigaciones indican que las características a nivel comunitario (entre ellas, la desigualdad económica, la composición racial y la privación social) no solo constituyen un telón de fondo pasivo, sino que influyen activamente en las decisiones sobre las sentencias, a menudo interactuando con la raza y la condición social del delincuente (Myers 1987; Donnelly 2022; Pina-Sanchez et al. 2022). Como señala Sampson y Loeffler (2010) (p. 21):

“Los puntos donde se concentra el encarcelamiento no son aleatorios; por el contrario, se predicen sistemáticamente a partir de características sociales clave. En particular, la combinación de pobreza, desempleo, desintegración familiar y aislamiento racial está ligada a altos niveles de encarcelamiento, incluso cuando se ajusta la tasa de delincuencia que experimenta una comunidad.”

- Desventaja acumulativa: La desventaja acumulativa es distinta de la simple disparidad episódica. Se refiere a un proceso en el que los acontecimientos o situaciones negativas tempranas desencadenan efectos en cadena, magnificando las diferencias preexistentes y produciendo desigualdades cada vez mayores con el paso del tiempo (Kurlycheck y Johnson 2019). El concepto abarca tanto un crecimiento exponencial de la desigualdad a lo largo del tiempo (el «efecto Mateo») como un proceso aditivo en el que múltiples estatus (por ejemplo, raza, clase, género) interactúan para producir resultados negativos compuestos. Basándose en la teoría del etiquetado y en las perspectivas del ciclo vital, la desventaja acumulativa postula que el contacto temprano con el sistema judicial puede servir como un «punto de inflexión» negativo, creando impedimentos estructurales, debilitando los vínculos sociales y limitando las oportunidades futuras, lo que aumenta la probabilidad de cometer delitos y recibir castigos en el futuro. Las desventajas se agravan a lo largo del proceso de justicia penal: la vigilancia policial excesiva da lugar a más detenciones, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que las personas de clase baja sean objeto de un enjuiciamiento y una sentencia severos. La desventaja también se agrava a medida que el caso avanza en el sistema judicial, y las reformas que se centran en solventar problemas de disparidad en una etapa pueden simplemente desplazar la discrecionalidad y la disparidad a otra. Sabemos ademas que las decisiones tempranas tienen poderosos efectos posteriores. Por ejemplo, múltiples estudios demuestran que la detención preventiva aumenta significativamente las probabilidades de condena y de una sentencia final más severa. Dado que los acusados pertenecientes a minorías y con bajos recursos económicos son más propensos a ser detenidos, esto se convierte en un mecanismo clave para la desventaja acumulativa (Kurlycheck y Johnson 2019).

10.5.7 Conclusiones sobre la investigación empírica

A finales del siglo XX, la investigación empírica había , por tanto, establecido varias conclusiones sólidas. En primer lugar, las personas y comunidades de clase baja son más propensas a aparecer en las estadísticas oficiales, pero esto refleja en parte el sesgo policial y judicial. En segundo lugar, los datos autoinformados y longitudinales muestran que, si bien la delincuencia menor trasciende las clases sociales, los delitos persistentes, graves y violentos son más frecuentes entre las personas que se enfrentan a desventajas sociales y económicas. En tercer lugar, el riesgo de victimización también está estructurado por clases: los pobres están más expuestos a delitos interpersonales y contra la propiedad. El panorama empírico que surgió a finales del siglo XX confirma así una relación compleja y mediada entre la clase social y la delincuencia: no es determinista, pero está profundamente arraigada en las estructuras de oportunidad, marginación y control estatal.

10.6 El delito de cuello blanco

Uno de los problemas de la criminología tradicional fue su casi exclusivo foco en el estudio de la llamada “delincuencia común” (los delitos violentos, robos, hurtos, etc.), aquellos delitos generalmente interpersonales, que constituyeron el grueso de los códigos penales que fueron legislándose desde el siglo XIX a nuestros días. En la medida en que los Códigos Penales y el sistema penal fundamentalmente han puesto el foco de su atención en este tipos de delitos hay que entender que la mayor parte de los estudios empiricos sobre la relación entre clase social y delincuencia examinados en la sección anterior en realidad son estudios sobre la relación entre clase social y “delincuencia común”. El problema es que esto implica un sesgo es nuestra forma de mirar a la realidad criminal.

Este sesgo en la mirada criminológica aún está muy presente. La mayoría de los estudios criminológicos se centran en este tipo de delitos. Baste examinar los contenidos de las principales revistas de criminología para poder concluir que la llamada delincuencia común sigue siendo el principal objeto de estudio de la criminología. En su análisis sistemático de los temas cubiertos en revistas criminológicas, Cohn, Farrington, y Wright (1998) identifican los estudios de la delincuencia de cuello blanco como el tema menos popular entre los artículos publicados. Es más, su análisis entre 1986 y 1995 muestra un declive en interés en esta temática. Como señala (Friedrichs_09?) (p. 1) existe, paradójicamente, una relación inversa entre el “nivel de daño causado por alguna actividad humana (individual u organizativa) y el nivel de atención criminológica”. Lynch, McGurrin, y Fenwick (2004) concluían, en un estudio parecido, que la proporción de contenidos entre delincuencia común y delincuencia de cuello blanco es de 10 a 1. Y es precisamente esta observación lo que ha llevado a algunos autores ha abandonar el marco de la criminología y desarrollar una nueva disciplina, la zemiología, centrada en el estudio del daño social (Hillyard y Tombs 2007).

De la situación de la investigación criminológica en España sobre esta cuestión casi mejor no hablar, porque realmente no hay mucho de lo que hablar. La única publicación sobre este tema en la Revista Española de Investigación Criminológica es una recensión publicada en el 2025 en la que se hace una recension de un libro sobre economía ilícita (y que en buena medida es sobre delincuencia organizada) escrito por catedrático de sociología (sin vínculos con la Sociedad Española de Investigación Criminológica). No hay, a diferencia de lo que ocurre con otras temáticas, grupos consolidados de investigación sobre la delincuencia de cuello blanco en la comunidad criminológica española.

Reflexionando sobre este abandono, (Rothe_22?) (p. 1) consideran que:

“La criminología ortodoxa generalmente se identifica a sí misma como una disciplina científica y tiene un sesgo inherente a favor de las definiciones de delito que se prestan fácilmente al análisis cuantitativo. Este sesgo privilegia inevitablemente la atención a las formas convencionales de delito —los delitos cometidos por los desamparados— que, por su misma naturaleza, se prestan más fácilmente a la operacionalización. En cierto sentido, entonces, el enfoque de los criminólogos en la delincuencia callejera refuerza las explicaciones individuales, racionales e incluso morales de la criminalidad, y al hacerlo impide cualquier crítica persistente de los acuerdos sociales existentes.”

Y, sin embargo, esta mirada comenzó a ser cuestionada precisamente a través del trabajo pionero de uno de los padres de la criminología contemporánea cuando Edwin H. Sutherland a partir de la década de los años 1940, introdujo el concepto del delincuente de cuello blanco. El estudio de la criminalidad en las clases altas y en las organizaciones empresariales surgió precisamente como una ruptura deliberada con la visión tradicional de que el delito era un fenómeno propio de los sectores marginales. Sutherland (1949) acuñó el concepto de white-collar crime para referirse a los delitos cometidos por personas respetables y de alto estatus social en el ejercicio de su ocupación. De forma específica, Sutherland (1949) (p.9) considera que:

“El delito de cuello blanco puede definirse aproximadamente como un delito cometido por una persona respetable y de alto estatus social en el ejercicio de su ocupación… El término”delito de cuello blanco” se utiliza aquí para referirse principalmente a los directivos y ejecutivos de empresas.”

Sutherland estaba particularmente preocupado por superar el sesgo de clase social que observaba en la criminología y en las teorías criminológicas. Con esta propuesta, Sutherland no solo pretendía desafiar la imagen popular del delincuente como individuo pobre y peligroso, sino también la visión predimanente del sistema penal como una instancia neutra, evidenciando que éste aplica sus sanciones de forma desigual según la posición social del infractor.

Sutherland (1949) argumentó que las conductas de fraude, manipulación financiera, soborno o abuso de confianza —frecuentes en el mundo empresarial y profesional— causan daños sociales y económicos mucho mayores que la delincuencia callejera. Sin embargo, rara vez se las percibe como delitos. Esto se debe, según él, a un proceso de diferencial de poder normativo, mediante el cual las clases dominantes definen qué actos son delictivos y cuáles se consideran “irregularidades”, “errores administrativos” o se regulan como infracciones del derecho privado o administrativo, en lugar de como injustos penales. En palabras de Sutherland, la criminalidad de cuello blanco se oculta tras un velo de respetabilidad que la hace casi invisible al público y a la justicia penal.

A pesar del caracter innovador de la aportación realizada por Sutherland (1949), la criminología tardó décadas en aceptar la invitación que suponía esta aportación para ampliar su mirada. Aunque hubo algunos estudios inmediatamente posteriores que mantuvieron la llama encendida, no fue hasta la década de los años 1970 (cuando una serie de casos de alta relevancia social sacudieron la opinión pública norteamericana) que otros investigadores sociales empezaron a consolidar el estudio de este tipo de delitos.

En este período se avanzó en la claridad conceptual. Así, Clinard y Quinney (1973) distinguieron entre ocupational crime (delitos ocupacionales) —cometido por individuos en el marco de su trabajo— y corporate crime (delito empresarial) —cometido en beneficio de una organización o empresa—, mostrando que ambos tipos de infracción comparten un patrón de racionalidad económica y bajo riesgo de sanción. La criminalidad corporativa incluye prácticas como la contaminación ambiental, la publicidad engañosa, la evasión fiscal, el fraude financiero o las violaciones a la seguridad laboral. Estas conductas pueden afectar a miles o millones de personas, pero su tratamiento judicial suele ser administrativo o civil, no penal (Tombs y Whyte (2015)).

Una de las contribuciones más significativas de esta línea de investigación es la idea de que la estructura de poder económico condiciona el alcance del derecho penal. Chambliss (1975) y Quinney (1977) sostuvieron que el sistema legal está diseñado para proteger los intereses de la clase dominante y criminalizar las conductas que amenazan el orden económico existente. En este sentido, las leyes contra el hurto o el vandalismo que protegen la propiedad privada son perseguidas y sancionadas con determinación por el sistema penal, mientras que las regulaciones sobre el fraude corporativo o los delitos financieros suelen ser ambiguas o poco aplicadas. La selectividad del control penal reflejaría, así, la estructura de clases de la sociedad capitalista.

Diversos escándalos en el contexto europeo (desde el fraude financiero de Parmalat en Italia hasta el caso Siemens en Alemania o las manipulaciones de emisiones de Volkswagen) y en el español (el caso Forum Filatélico, Bankia, Gurtel, Púnica) han puesto de manifiesto la persistencia y sofisticación del delito corporativo. A pesar del impacto económico, social y ambiental de estos casos, las sanciones penales pueden ser leves, y los responsables individuales rara vez enfrentan prisión. Diversos estudios subrayan que la regulación empresarial en Europa tiende a priorizar la “cooperación” con las corporaciones antes que la represión, lo que genera un marco de “autorregulación controlada” que perpetúa la impunidad estructural (Nelken 2012). Aunque hay organismos y dispositivos reguladores que en teoría deberían prevenir el delito de cuello blanco y el delito empresarial (Wangman y Cheng 2016), existe investigación consolidada que demuestra el limitado impacto que puede tener este tipo de mecanismos, sobre todo por la “captura” de los mismos por parte de los sectores regulados, en parte a traves del proceso de las llamadas puertas giratorias, pero tambien por el trabajo de lobistas que ejercen su influencia sobre el poder político para limitar la actividad regulatoria del Estado (Ramirez 2016; Stănescu 2025).

A nivel empírico, diversas investigaciones han mostrado que el perfil social de los infractores de cuello blanco difiere notablemente del de los delincuentes comunes. Generalmente, tienen más edad, un nivel más elevado de educación, están más integrados socialmente, y están en mejor situación económica que los delincuentes comunes (Benson, Slyke, y Cullen 2016). Como resumen Klenowski y Dodson (2016) (p. 102): “Un porcentaje considerable de los delincuentes de cuello blanco son hombres caucásicos de mediana edad con empleos remunerados que suelen cometer su primer delito de cuello blanco entre los treinta y tantos y los cuarenta y tantos años”. En ese sentido, Weisburd, Waring, y Chayet (2001) (p.144) apuntan que los delincuentes de cuello blanco “son tan diferentes de otros delincuentes que poco se puede aprender de sus experiencias sobre el problema más general de la delincuencia”.

En su estudio de cerca de 1000 delincuentes de cuello blanco condenados por las autoridades federales en Estados Unidos, estos autores concluyeron que:

“La situación desempeña un papel fundamental a la hora de explicar la participación en delitos de la mayoría de los delincuentes de esta muestra. Las vidas de aquellos a los que hemos denominado oportunistas y reactivos ante las crisis no parecen caracterizarse por la inestabilidad y la desviación, y hay pocos indicios en sus antecedentes que apunten a una predisposición a la delincuencia. De hecho, con frecuencia había pruebas de lo contrario. Una crisis específica o una oportunidad especial parecen haber empujado a personas por lo demás convencionales a cruzar la línea hacia la delincuencia. Incluso en el caso de los descritos como buscadores de oportunidades, las oportunidades situacionales desempeñan un papel importante a la hora de definir por qué los delincuentes cometen delitos en momentos concretos.” (Weisburd, Waring, y Chayet 2001, 145-46)

La criminología crítica ha interpretado los patrones de tratamiento diferencial por el sistema penal como una expresión del capital simbólico y cultural (Bourdieu_92?) de las clases dominantes. Los individuos con alto estatus disponen de recursos discursivos, legales y relacionales que les permiten redefinir sus conductas desviadas en términos legítimos. Así, el fraude financiero puede presentarse como “creatividad contable”, y la evasión fiscal como “optimización fiscal”. Este proceso de neutralización simbólica muestra cómo la legitimidad social opera como una forma de inmunidad frente a la criminalización.

Desde una perspectiva más amplia, la desigualdad en el tratamiento de la criminalidad de élite cuestiona la idea de la igualdad ante la ley, pilar formal del Estado moderno. Como sostienen Reiman y Leighton (2023), el sistema penal actúa como un “espejo distorsionado” que amplifica los delitos de los pobres mientras minimiza los de los poderosos. En consecuencia, las estadísticas oficiales reflejan más la estructura de vigilancia que la verdadera distribución del delito en la sociedad.

Para concluir esta sección, la evidencia sobre la delincuencia de las élites y la criminalidad corporativa demuestra que la clase social no solo influye en las tasas de participación en el delito, sino también —y sobre todo— en la definición jurídica y moral del delito mismo. El poder económico y simbólico de las élites les permite moldear el alcance del derecho penal, desplazando la frontera entre lo legal y lo ilegal en función de sus intereses. De este modo, el estudio de la delincuencia de cuello blanco no solo amplía el campo de la criminología, sino que revela las asimetrías estructurales que atraviesan la producción y aplicación de la justicia en las sociedades contemporáneas.

10.7 El descubrimiento de la delincuencia de clase media

La relación entre clase social y criminalidad ha estado tradicionalmente dominada por una dicotomía entre los delitos de las clases bajas (delincuencia callejera, violenta o contra la propiedad) y los delitos de las clases altas o white-collar crime. Sin embargo, esta división ha sido cuestionada en las últimas décadas por el creciente reconocimiento de un espacio intermedio: la clase media, cuyas prácticas delictivas y formas de transgresión han recibido menos atención sistemática, pero resultan fundamentales para comprender la estructura social contemporánea (Nelken 2012; Karstedt y Farrall 2006; Karstedt 2016; Farrall y Karstedt 2020).

El “descubrimiento” de la delincuencia de la clase media surgió en parte tras el conflicto que se generó entre los investigadores de la delincuencia de cuello blanco en torno a su conceptualización. Mientras que Sutherland (1949) destacaba una definicion basada en el alto estatus social de los delincuentes de cuello blanco, investigadores posteriores propusieron que habian que “ponerle el cuello blanco” a los delitos no a los delincuentes (Shapiro 1990), había que desarrollar una definición objetiva basada en la caracteristicas de ciertos delitos. Sutherland (1949) fue siempre un poco ambiguo a la hora de discutir que era el delito de cuello blanco y, como señala (Geis_16?), esa falta de rigor lo hizo vulnerable a críticas a sus propuestas de poner el acento en el alto estatus social.

Como nos cuenta el propio (Geis_16?), uno de estos críticos fue el primero en subrayar que había que poner el énfasis en las caracteristicas objetivas de ciertas infracciones penales:

“Herbert Edelhertz había dirigido investigaciones sobre fraudes como jefe de la división de fraudes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Edelhertz creía que la definición de Sutherland era demasiado limitada. Los delitos de cuello blanco eran”democráticos”, sostenía, “y pueden ser cometidos por un empleado de banco o por el director de su institución” (Edelhertz 1970, pp. 3-4). Esta postura trivializaba la preocupación de Sutherland por el abuso de poder por parte de los poderosos. Edelhertz consideraba el delito de cuello blanco como “un acto ilegal o una serie de actos ilegales cometidos por medios no físicos y mediante el ocultamiento o el engaño, con el fin de obtener dinero o propiedades, evitar el pago o la pérdida de dinero o propiedades, u obtener ventajas comerciales o personales” (p. p. 34).

Esta línea fue mantenida por lo que se vino a llamar la escuela de Yale, un grupo de criminologos/as que, desde dicha institución, realizaron un muy famoso estudio de personas condenadas por una serie de delitos federales que ellos consideraban delitos de cuello blanco (fraude bursátil; infracciones de la legislación antimonopolio; soborno; delitos de evasión fiscal; malversación bancaria; fraude postal y electrónico; falsedades documentales; y fraude a entidades de crédito y préstamo) (Weisburd_94?). Nótese que esto implica una ruptura con lo planteado por Sutherland, en la medida que la muestra se define no sobre la base del estatus social del delincuente, sino sobre la base de haber cometido alguno de estos delitos.

Este estudio se publicó en forma de libro con el titulo “Crimes of the Middle Classes: White-Collar Offenders in the Federal Courts” (Weisburd_94?), los “delitos de la clase media”. Los autores muestran, usando esta definición, la mayoría de los delincuentes de cuello blanco provienen de la clase media (por ejemplo, gerentes asalariados, profesionales) y no de las clases más adineradas o altas de la sociedad, contrariamente al estereotipo popular de que son los ejecutivos ricos y de alto estatus los que cometen este tipo de delitos. Uno no tiene porque compartir esta definición del delito de cuello blanco, y sigue habiendo amplio debate al respecto (Geis_16?), pero de lo que no cabe duda es que este estudio puso sobre la mesa la relevancia de también tener en cuenta los delitos cometidos por la clase media.

A diferencia de las clases trabajadoras, las clases medias gozan de cierto capital económico, educativo y simbólico, pero no de los niveles de poder o influencia de las élites. Esta posición intermedia las sitúa en una tensión particular entre respeto a la legalidad y presión competitiva. No solamente (Weisburd_94?), sino tambien estudios posteriores sobre fraude menor, evasión fiscal, corrupción administrativa, y abuso de posición profesional han mostrado que estos comportamientos son frecuentes entre los sectores medios y profesionales (Holtfreter 2005), aunque suelen quedar invisibilizados por la estructura de la justicia penal (Karstedt y Farrall 2006; Farrall y Karstedt 2020).

Karstedt y Farrall (2006), en su influyente estudio The Moral Economy of Everyday Crime (posteriormente expandido, ver Farrall y Karstedt (2020)), analizaron cómo las transformaciones neoliberales de las décadas de 1980 y 1990 en Europa occidental fomentaron un tipo de “delincuencia respetable” entre las clases medias. El énfasis en la competencia, la eficiencia y la maximización individual del beneficio condujo a una normalización de pequeñas infracciones —como el fraude al seguro, el uso indebido de información o los abusos en el ámbito laboral— percibidas como comportamientos “aceptables” o “inevitables”. Este proceso, que los autores describen como una economía moral de la transgresión cotidiana, revela cómo las normas sociales se flexibilizan en función de la posición y las expectativas de clase.

Existe, de hecho, en los estudios sobre delito de cuello blanco un consenso sobre la necesidad, como hemos señalado anteriormente, de distinguir el delito corporativo (en beneficio de las empresas) del delito ocupacional o profesional (en el que se abusa de la posicion que un determinado cargo profesional -contable, profesor, párroco, abogado, médico, etc.- ofrece). En relación con estos últimos vemos un, al menos parcial, solapamiento con la noción de los delitos de clase media.

El crimen de clase media no suele responder a la necesidad material inmediata, sino a motivaciones simbólicas: mantener un determinado estatus, proteger el estilo de vida o satisfacer expectativas sociales de éxito. Jacques y Wright (2015), por ejemplo, muestran en su estudio de jóvenes vendedores de droga de clase media que su participación en estas actividades no están motivadas por necesidades económicas de subsistencia, sino que su principal motivación es poder generar ingresos para su propio consumo de drogas, ganar estatus social con sus iguales, y generar ingresos para mantener un estilo de vida centrado en el consumo de objetos de ostentación. Desde la perspectiva bourdieusiana, podría interpretarse como una forma de reproducción del habitus de clase media: la búsqueda de distinción y seguridad frente a la precariedad (Bordieu 1984). Esta dimensión simbólica explica por qué muchos comportamientos ilícitos —como el fraude fiscal leve o la apropiación indebida en el trabajo— se justifican moralmente como parte de una “zona gris” de la vida económica.

Además, las clases medias tienden a beneficiarse de mecanismos de neutralización y protección institucional que mitigan las consecuencias de sus infracciones. En el plano legal, las infracciones financieras, por ejemplo, suelen resolverse mediante sanciones administrativas o acuerdos extrajudiciales, evitando la estigmatización penal. En el plano social, la posesión de capital cultural y social facilita estrategias de defensa, minimización o justificación. Esta capacidad para redefinir moralmente las infracciones refleja lo que Box (1983) denominó la “mitología de la criminalidad”: la creencia colectiva de que el delito es fundamentalmente un problema de los pobres.

En este sentido, la invisibilidad del crimen de clase media no solo deriva de la falta de persecución, sino también de la propia cultura jurídica y mediática, que tiende a concebir la “verdadera” criminalidad como un fenómeno de marginalidad. Los medios de comunicación suelen representar el delito a través de figuras socialmente estigmatizadas —jóvenes de clase baja, inmigrantes, desempleados—, mientras que los delitos cometidos por individuos respetables se presentan como errores administrativos o casos aislados. Este sesgo de representación refuerza la frontera moral entre “criminales” y “gente decente”, ocultando la extensión real de la transgresión en los estratos medios.

Empíricamente, los estudios de autoinforme han revelado que las tasas de implicación en delitos “menores” —como el fraude fiscal, el uso indebido de recursos de la empresa, o el consumo ilegal de bienes o servicios— son comparables o incluso superiores entre los grupos medios que entre los de renta baja . Sin embargo, las probabilidades de ser arrestado, procesado o condenado siguen siendo considerablemente más bajas para estos sectores, lo que evidencia la selectividad estructural del sistema penal. No obstante, esto no implica que el derecho penal no recaiga sobre estas personas. Contrariamente a la creencia popular, los delincuentes de cuello blanco de clase media no reciben necesariamente un trato indulgente; en algunos casos, se les castiga con más dureza que a las personas de clase social más alta, especialmente cuando el daño a la comunidad es significativo o el infractor es considerado especialmente culpable (Weisburd_91?; Wheeler, Weisburd, y Bode 1982).

Por otra parte, la precarización reciente de amplios segmentos de la clase media —especialmente tras la crisis financiera de 2008 y las políticas de austeridad— ha generado nuevas tensiones que podrían influir en las pautas de comportamiento delictivo. La inseguridad laboral, el endeudamiento y la pérdida de expectativas generan un nuevo contexto en la que la frustración de las promesas meritocráticas podrían traducirse en resentimiento, cinismo o conductas oportunistas.

En conjunto, la delincuencia de clase media constituye un campo intermedio entre el delito de subsistencia y el crimen de élite. Refleja los dilemas morales y estructurales de un grupo que oscila entre la conformidad normativa y la necesidad de proteger su estatus en un contexto de creciente desigualdad. Reconocer esta forma de delincuencia no solo amplía el espectro analítico de la relación entre clase y delito, sino que también cuestiona la narrativa tradicional que asocia el crimen exclusivamente con la marginalidad.

10.8 Conclusiones

El examen de la evidencia empírica y de los debates teóricos a lo largo de más de un siglo muestra que la relación entre clase social y criminalidad sigue siendo uno de los problemas más complejos y estructurales de la sociología y la criminología contemporáneas. Lejos de ser un simple correlato estadístico entre pobreza y delito, se trata de un campo donde confluyen procesos históricos de control social, dinámicas de desigualdad económica, sesgos institucionales y formas simbólicas de legitimación.

Históricamente, el sistema penal surgió como un mecanismo de gestión de la marginalidad en las sociedades industriales. Desde el siglo XIX, las cárceles, los tribunales y la policía se convirtieron en instrumentos de regulación de las clases trabajadoras y de disciplinamiento del trabajo asalariado. Esta función no desapareció con el Estado del bienestar, sino que se reconfiguró: mientras las políticas sociales integraban a los trabajadores mediante derechos y servicios, el sistema penal actuaba sobre quienes quedaban fuera de esas redes, reforzando así las fronteras morales de la ciudadanía. Con la crisis del Estado social desde la década de 1980, el control penal ha vuelto a ocupar un lugar central en la gestión de la exclusión (Wacquant 2009).

En el plano teórico, los enfoques marxistas, weberianos y bourdieusianos han aportado herramientas complementarias para entender cómo las estructuras de clase moldean la producción y distribución del delito. Desde la perspectiva marxista, el derecho penal actúa como una superestructura al servicio de los intereses del capital, protegiendo la propiedad privada y criminalizando las formas de resistencia (Quinney 1977). Desde una óptica weberiana, la desigualdad se manifiesta en el acceso diferencial a los recursos legales y al reconocimiento institucional. Por su parte, (Bourdieu_84?) permite comprender cómo las clases no solo se distinguen por su posición económica, sino también por sus formas de capital cultural y simbólico, que influyen en la percepción y sanción del comportamiento desviado. En este sentido, la criminalidad no es solo un fenómeno jurídico, sino también un campo de lucha simbólica donde se define quién merece ser considerado “delincuente”.

La investigación empírica revisada confirma que las clases populares siguen siendo desproporcionadamente representadas en las estadísticas criminales y penitenciarias. Sin embargo, esta sobrerrepresentación no debe interpretarse como un reflejo directo de una mayor propensión al delito, sino como el resultado de una cadena de mecanismos sociales: mayor exposición a contextos de vigilancia, menor capacidad para evitar la intervención policial, y menor acceso a defensa legal o estrategias de neutralización institucional. Los estudios de autoinforme muestran, además, que las conductas delictivas leves están distribuidas de forma relativamente homogénea entre clases, aunque con consecuencias radicalmente diferentes. Consecuencias que además contribuyen de forma activa a la propia estratificación social.

En contraste, el análisis de la criminalidad de cuello blanco y corporativa revela que los grupos de alto estatus participan en formas de desviación que producen daños sociales y económicos enormes, pero que rara vez se traducen en sanciones penales. La capacidad de las élites para redefinir sus infracciones como “errores administrativos” o “fallos técnicos” evidencia la dimensión simbólica del poder de clase (Tombs y Whyte 2015; Nelken 2012). El derecho penal, lejos de ser neutral, actúa como un campo de disputas donde las clases dominantes imponen su visión de lo legítimo y lo ilícito.

Estas asimetrías también tienen una dimensión geográfica y cultural. En Europa, los procesos de desindustrialización, precarización laboral y erosión del Estado social han ido acompañados de un endurecimiento de las políticas penales y migratorias, lo que Wacquant (2009) denomina la “penalización de la pobreza”. Las cárceles se llenan no tanto de quienes cometen los delitos más graves, sino de quienes carecen de los recursos económicos, jurídicos y culturales para evitarlas. En cambio, los delitos de las élites económicas —desde la evasión fiscal hasta el fraude financiero o la corrupción— siguen tratándose de forma selectiva y discreta.

El reto actual de la criminología europea y global es, por tanto, repensar el concepto de clase y su relación con el delito en un contexto de transformación estructural. Las nuevas formas de trabajo precario, la digitalización, la financiarización de la economía y la fragmentación de las identidades sociales exigen revisar los modelos clásicos. Autores como Savage (2015) han mostrado que la clase ya no puede medirse solo por ingresos u ocupación, sino también por redes sociales, estilos de vida y acceso a distintos tipos de capital. Esta complejización del concepto abre nuevas preguntas sobre cómo se distribuyen hoy los riesgos de criminalización y victimización.

En conclusión, la evidencia histórica y contemporánea apunta a que la clase social sigue siendo un principio estructurador del orden penal. No determina el comportamiento delictivo de forma directa, pero condiciona profundamente las oportunidades, las definiciones y las consecuencias del delito. La criminología del siglo XXI no puede limitarse a medir tasas o correlaciones: debe analizar cómo la desigualdad, en sus múltiples dimensiones —económica, cultural, simbólica y jurídica— configura el propio significado del delito. Pero también a considerar la forma en que el sistema de justicia penal no es neutro en lo que se refiere a estratificación social, sino que juega un papel clave en lo que se refiere a su constitución (González-Sánchez 2021; García-España y Cerezo-Domínguez 2024). Solo desde esa perspectiva crítica será posible avanzar hacia una comprensión más justa y completa de la relación entre clase y delincuencia en las sociedades contemporáneas.