5 El delincuente

5.1 Participación en actividades delictivas

5.1.1 El hombre delincuente

La criminología que se desarrolla a partir del siglo XIX estaba obsesionada con identificar los marcadores que nos permitirían distinguir al hombre delincuente. A las personas nos gusta pensar en términos de blancos y negros, de malos y buenos, de fronteras claramente demarcadas entre lo diabólico y lo divino. La realidad, como veremos, es obstinadamente más compleja.

Durante el siglo XIX, cuando irrumpen las primeras explicaciones “científicas” del comportamiento criminal, la naciente psiquiatría:

“intentaba explicar por qué algunos delincuentes parecían imperturbables y especialmente crueles. Una y otra vez, estos psiquiatras volvían al enigma de las personas que cometían delitos repetidamente, a veces de forma obsesiva, sin importar el castigo o el tratamiento que recibieran. Descubrieron que estas personas tienden a cometer delitos espantosos y despiadados, lo que supuestamente demostraba su incapacidad para identificarse con sus víctimas. La criminología comenzó con los esfuerzos por comprender científicamente este tipo de delincuentes. Los teóricos utilizaron diferentes términos para identificar la condición que causaba la reincidencia, aparentemente incontrolable: trastorno moral, locura moral, manía sin delirio, degeneración, imbecilidad moral, incorregibilidad, criminalidad innata, incapacidad hereditaria. Pero aunque las etiquetas diferían, el objetivo era el mismo: explicar las acciones de los delincuentes moralmente dementes. Los teóricos concluyeron que la locura moral era un estado o condición” (Rafter 2011, 149)

Los teóricos del siglo XIX que comenzaban a reflexionar sobre el hombre delincuente pensaban que este comportamiento repetido era el producto de una condición innata y que quienes sufrían de ella carecían de sentido moral. Esta locura moral se pensaba como una deficiencia o condición biológica.

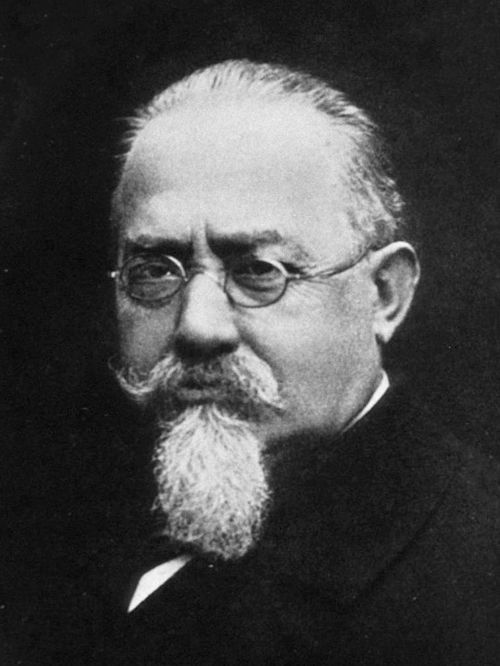

Aunque ni mucho menos fue el único autor en pensar en estos términos, suele citarse al médico italiano Cesare Lombroso (1885-1909) como particularmente influyente en la cristalización de estas ideas. Lombroso publicó en 1876 su influyente libro L’uomo delinquente. Lombroso proponía que el hombre delincuente, en particular lo que el llamaba el delincuente nato, se distinguía del resto de los mortales por una serie de anomalías físicas y que, influenciado por las teorias de la evolución de Darwin, representaban una reversión a una forma primitiva de ser humano.

Lombroso era un médico que había trabajado para el ejercito italiano y había estado al mando de varios asilos mentales. Estaba comprometido con el desarrollo de una ciencia sobre el comportamiento criminal y estaba influenciado por el positivismo científico, un movimiento filosófico que aspiraba al análisis racional y que ponía su fe en el progreso científico. El positivismo proponúa un enfoque empírico e inductivo para comprender las leyes de la naturaleza y del comportamiento humano. Era un método consistente en el análisis de datos obtenidos por medio de la observación científica.

En su libro estudio la fisionomía de 832 delincuentes vivos, 390 de los cuales fueron comparados con 868 soldados italianos y 90 “lunáticos” y fue a partir de estas comparaciones que desarrollo sus conclusiones. Para Lombroso había varios tipos de delincuentes, uno de los cuales era el delincuente innato. Seres que no han seguido la evolución genética natural que el resto de los humanos, lo cual se manifestaba en: múltiples deficiencias degenerativas de tipo físico (orejas grandes, brazos demasiado largos, narices torcidas, etc.); peculiaridades sensoriales y funcionales (p.ej., menos sensibilidad al dolor y al contacto); una falta de sentido de la moralidad (p.ej, incapacidad de arrepentimiento); así como otras manifestaciones (lenguaje criminal, uso extensivo de tatuajes, etc.).

La teoría de la degeneración, según la cual determinadas pautas de comportamiento problemático como la delincuencia o el alcoholismo, eran el resultado de saltos hacia atras en el proceso de la evolución humana que podía transmitirse genéticamente se convirtió en otras de las obsesiones de los científicos del período (Rafter 2011).

En Estados Unidos fue particularmente influyente el estudio de la familia “Jukes” realizado por Richard Dugdale (1877), que usaba cartas genealogicas y la historia criminal y social de esta familia, para intentar demostrar la transmisión hereditaria de este tipo de pautas de comportamiento problemático y avanzar la idea de un determinismo biólogico más duro.

Estas ideas perduraron hasta bien entrado el siglo XX. El antropologo Earnest Hooton publicaba en 1939 Crime and the Man y The American Criminal conluyendo que los delincuentes eran biológicamente inferiores y que determinados grupos etnoraciales eran mas comunes en particulares formas delictivas. Para hacer más atractiva sus ideas, Hooton tomó la decisión, sin duda desaconsejable, de ilustrar su texto con un estilo de un mal gusto asombroso.

Hoy en día estas ideas nos parecen lo que son, ridículas. Aunque estos autores proponían el desarrollo de conclusiones sobre la base de la observación empírica, sus métodos y presuposiciones eran, contemplados con nuestro conocimiento actual, burdos y primitivos. Las implicaciones políticas de estas ideas fueron tremendamente problemáticas. Dieron lugar al movimieno eugenésico que propuso el internamiento, esterilización y otro tipo de medidas orientadas a prevenir la reproducción biológica de estas personas que se consideraban contaminadas (Rafter 1997). Más tarde en Europa el sustrato de estas ideas alimentó la barbarie nazi y su “solución final” para proteger la “limpieza de la raza” (Rafter 2008).

La creciente popularidad de explicaciones sociales de la delincuencia durante el siglo XX sirvió para que estas perspectivas fueran perdiendo fuelle. Lo patológico se desplazó del individuo a lo social. Los sociologos, asociados entre otras a la llamada Escuela de Chigaco y que de forma más dedicada empezaron a estudiar el delito a partir de la década de 1930, rechazaban la lógica de los darwinistas sociales de que los pobres, y los delincuentes entre ellos, eran biológicamente inferiores y habían caído al último peldaño de la sociedad por ser de menor valía. Los progresistas preferían una interpretación más optimista: los pobres eran empujados por su entorno —no nacían así— a una vida de delincuencia.

5.1.2 “Todos lo hacen”

La década de los 1940 supuso un antes y un después en la conceptualización de los delincuentes. Durante este período se empezó a experimentar con el método de las encuestas de autoinforme (Kivivuori 2011). Estas encuestas, inicialmente empleadas solamente con muestras de menores en ambitos educativos, preguntaban a los participantes en las mismas sobre su participacion en actividades desviadas y delictivas. Aunque inicialmente se preguntaba sobre comportamientos infractores de caracter casi trivial a lo largo de los ultimos 75 años se pasó a usar estas encuestas para estudiar comportamientos delictivos más serios con muestras también de mayor edad.

Mientras que durante el siglo XIX el delito se conceptualizaba como una aberración, estas encuestas comenzaron a generar la idea de que “todo el mundo lo hace”, que el comportamiento delictivo es mucho más común de lo que se pensaba y que muchas de las diferencias de clase, raza, y otros marcadores individuales entre delincuentes y no delincuentes desaparecían o se diluían mucho cuando en vez de comparar penados y no penados comparabamos personas que decían cometer infracciones en estas encuestas con quienes no las confesaban. ¿Cómo seguir manteniendo la idea de los delincuentes como seres diferenciados y especiales si el comportamiento delictivo es tan relativamente común y presente en todos los grupos sociales? ¿Quizás lo que tenemos que preguntarnos es porque dados niveles similares de participación delictiva en distintos grupos sociales es porque los penados, aquellos que perseguimos policial y penalmente, proceden particularmente de determinados grupos sociales y no de otros?

En 1940-41 fue el sociologo norteamericano Austin Porterfield quien conducía el pionero estudio que lo cambió todo. Publicado en 1943 en un articulo titulado Delinquency and its outcome in Court and College y posteriormente en su libro de 1946 Youth in Trouble: Studies in Delinquency and Despair.

Porterfield fue uno de los primeros autores en demostrar en detalle como el control social conforma la poblacion de delincuentes registrados y de que forma las estadisticas criminales son construcciones sociales. Su estudio comparando los delincuentes penados y los estudiantes universitarios mostraba una prevalencia parecida en el tipo de infracciones que medía. Su conclusión era que:

“Los delincuentes no son una subespecie del homo sapiens…. La conducta antisocial de estudiantes y penados sugiere los mismos anhelos fundamentales: nuevas experiencias, aventura, estimulación, retos, reconocimiento, respuestas personales - en resumen, el completo espectro de emociones humanas” (Porterfield 1946, 45)

Desde entonces cientos de estudios han usado encuesta de autoinforme, algunas con muestras nacionales y como parte de esfuerzos comparativos a nivel internacional, como el International Self-Report Study, en el que en varias ocasiones ha participado España como vimos en capítulos anteriores.

Quizás una de las encuestas de este tipo que de forma más minuciosa, y con una muestra representativa nacional, aspiró a medir de forma muy detallada delincuencia de caracter no solamente leve sino tambien seria a efectos de realizar estimaciones rigurosas de caracter nacional fue la Offending Crime and Justice Survey realizada por el británico Home Office.

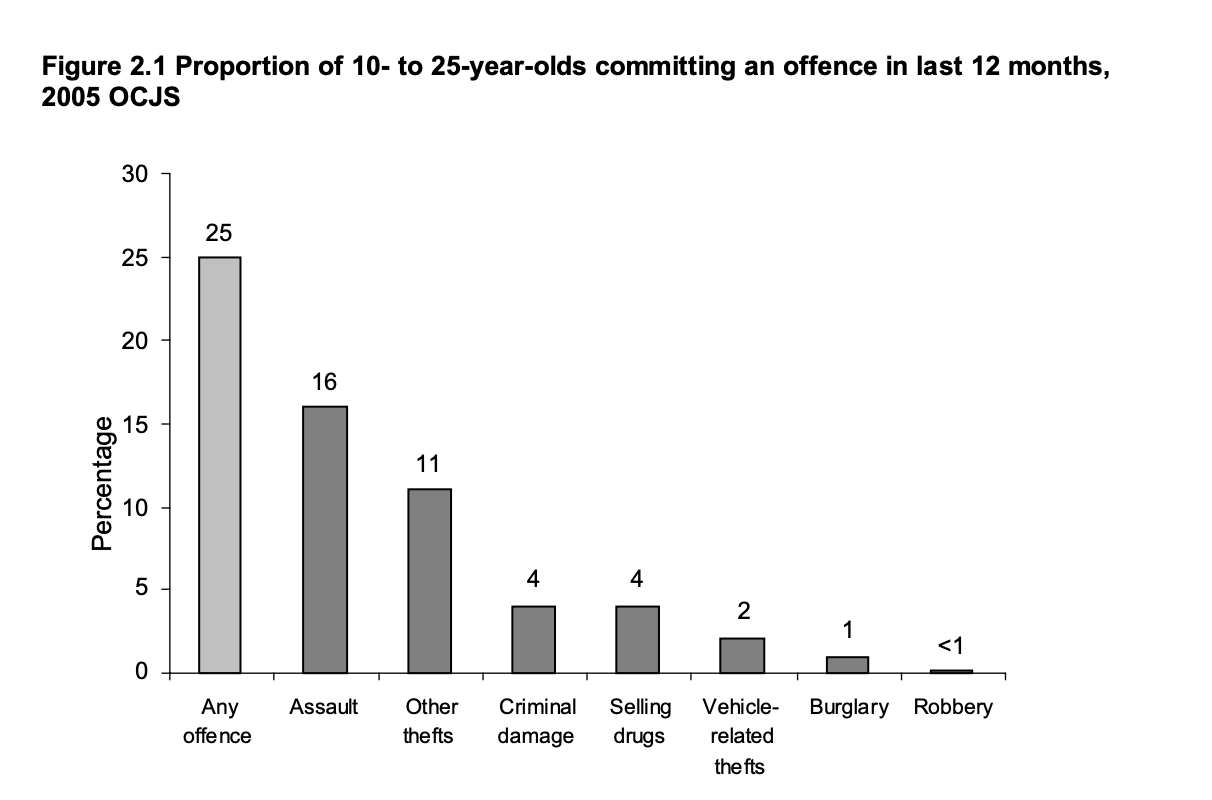

Según este estudio un cuarto de la población de Inglaterra y Gáles con una edad comprendida entre los 10 y 25 años había cometido un delito en los previos 12 meses. La mitad de estas infracciones eran según los autores “delitos serios” (lesiones, robos de vehículos, robos en viviendas, venta de drogas de clase A o robos con violencia) (Wilson, Sharp, y Patterson 2006). Este tipo de datos seriamente cuestiona la idea de que podemos distinguir claramente entre delincuentes y no delincuentes.

A nivel teórico y conceptual, la criminología siguió profundizando en los problemas de la imagen del hombre criminal planteado por el positivismo criminológico. Así, David Matza en su influyente Delinquency and Drift cuestionaba la idea positivista del delincuente como esencialmente diferente o patológico. Para Matza (1964) las teorías positivistas predecían más delincuencia de la que ocurre por varias razones:

Los delincuentes no delinquen de forma persistente sino de forma episódica, la mayor parte del tiempo se la pasan en actividades convencionales

Los delincuentes llega un momento en que experimentan “reforma de maduración”, dejan de delinquir una vez llegada cierta edad

La escuela positivista negaba la capacidad de agencia de los delincuentes, mostrándolos como individuos sujetos a fuerzas totalmente fuera de su control

5.2 Delincuencia a lo largo de la vida

5.2.1 La curva del delito y la carrera criminal

De la misma forma que durante la década de 1940 el método del autoinforme revolucionó la criminología, a partir de los años 1970 otra innovación metodológica vino a condicionar nuestra visión del delincuente. Durante este período comienzan a sucederse estudios longitudinales que seguían a muestras o cohortes locales de individuos durante largos períodos de sus vidas. Estos estudios permitieron examinar de forma sistemática de qué forma la participación en actividades delictivas cambia a lo largo del tiempo.

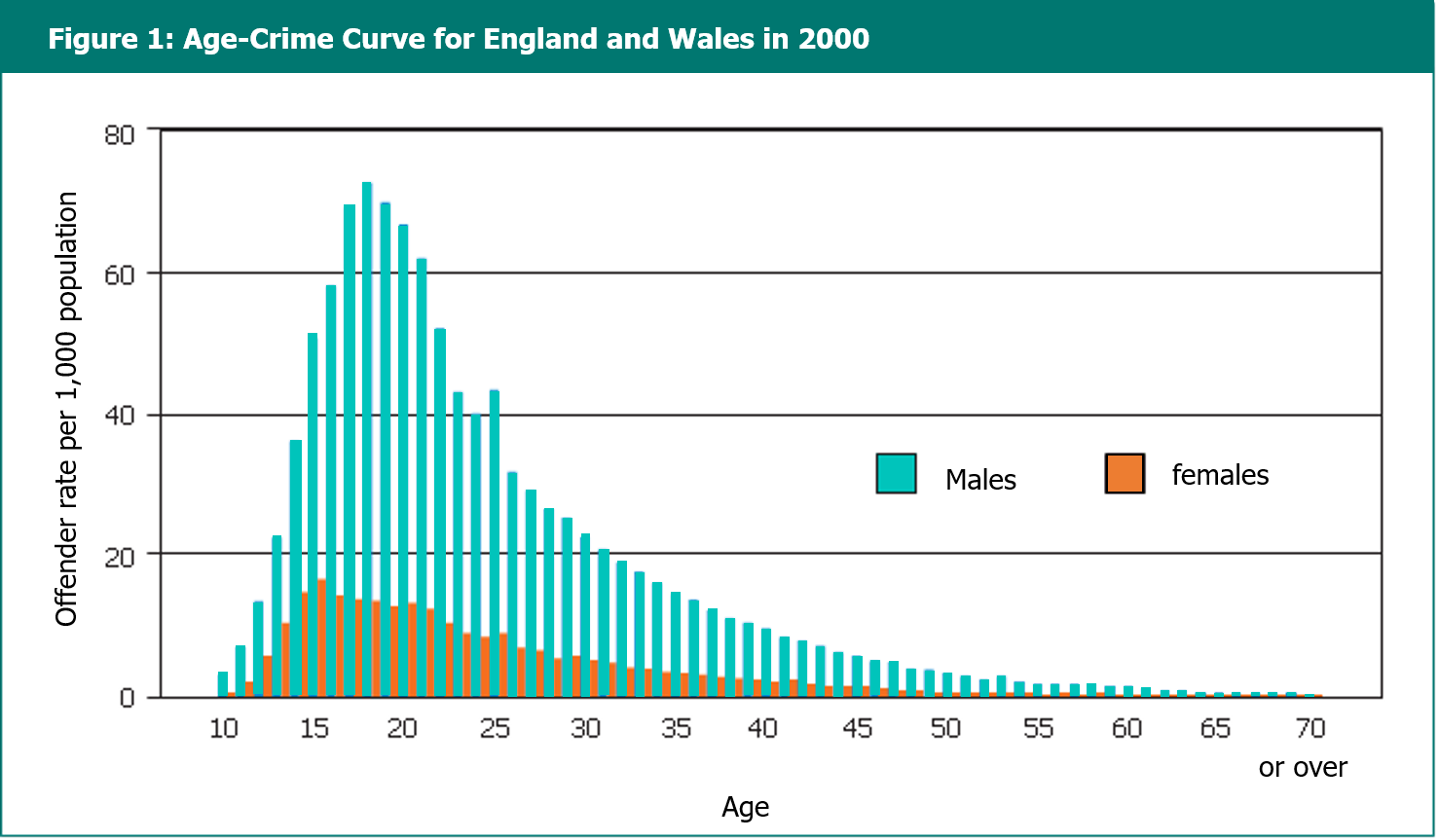

Uno de los más claros correlatos del delito es la edad. Sabemos que existe una relación curvilínea entre delincuencia y edad. Hirschi y Gottfredson (1983) lo caracterizaban como un de las pocas observaciones fácticas en criminología que no es cuestionada por nadie. La curva suele adoptar la forma ilustrada en la siguente imagen.

La participación en actividades delictivas aumenta durante la adolescencia, alcanza un pico cerca de la mayoría de edad y, a partir de ahí, comienza a descencer con el paso del tiempo.

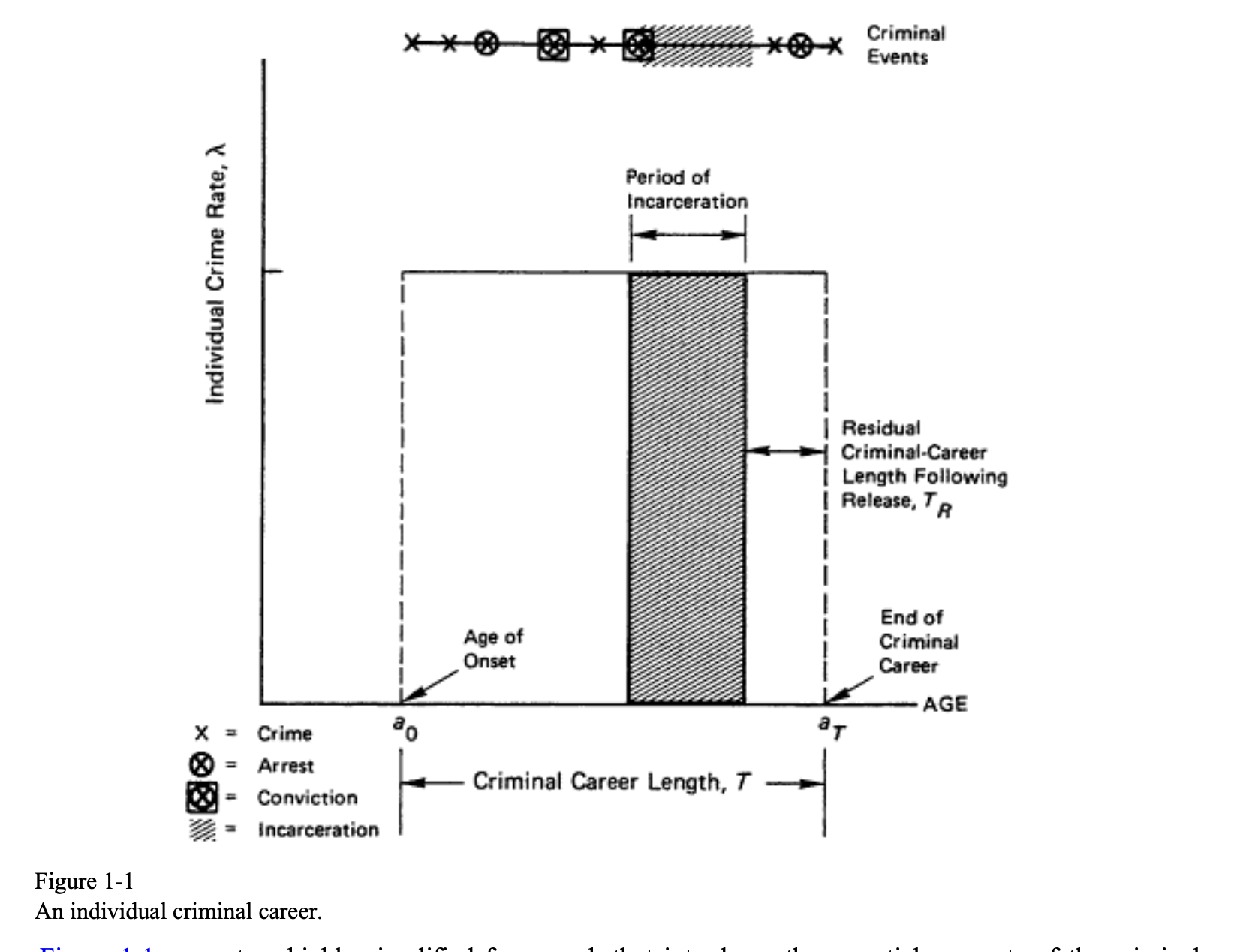

En 1986 se publica un muy influyente informe del National Research Council coordinado por Al Blumstein que consolida el concepto de la carrera criminal y una serie de ideas básicas ligadas a este concepto. Una carrera criminal se define como “la caracterización de la secuencia longitudinal de delitos cometidos por un individuo” (National Research Council 1986, 12). Una carrera criminal está definida por varios parametros:

Participación: la distinción entre quienes inician una y quienes no.

Frecuencia: la tasa delictiva de los delincuentes mientras se encuentran en activo. Esto es, el número de delitos cometidos por cada delincuente por cada año en que se encuentran activos. Este parametro vino a denotarse con la letra griega lambda.

Seriedad: la gravedad de los delitos cometidos.

Escalada: la tendencia a cometer delitos más serios.

Duración de la carrera: el período de tiempo que transcurre desde que los delincuentes se inician en la comisión de actos delictivos y el momento en que dejan de cometer delitos.

Estos elementos se pueden ver representados en la figura que incluían en el primer capítulo de este informe:

Las carreras criminales tienen un inicio (en inglés “onset”) y un momento en el que finalizan. Durante este período en el que se encuentran activos los delincuentes cometen un número de delitos X, una minoría de los cuales son detectados y sancionados por el sistema penal (dando lugar a periodos en los que los delincuentes, si encuentran en prisión, se encuentran incapacitados para cometer delitos que requieran su presencia física fuera de la prisión).

Durante años la investigación criminológica se ha esforzado en tratar de estimar todos estos parametros (edad de iniciación, lambda, duración de carreras criminales, etc.), siendo una labor arduo compleja. Evidentemente, estas cantidades varían en función de la persona.

Por lo que aquí respecta, lo importante a subrayar es que este enfoque supuso un paso determinante a entender la delincuencia como una etapa transitoria en la vida de las personas que cometen algún delito en su vida, no como una calidad o condición inmutable de las personas. Tan relevante es ahora esta relación que:

“A los teóricos se les recuerda con frecuencia que sus explicaciones sobre la de incuencia deben ajustarse a la distribución por edades, y las teorías se juzgan a menudo por su capacidad para abordar la «reforma madurativa», la «remisión espontánea» o el efecto del «envejecimiento».” (Hirschi y Gottfredson 1983, 553)

La criminología evolutiva que ha dominado el estudio de los delincuentes durante las últimas décadas básicamente ha venido a aceptar que (Steffensmeier, Slepicka, y Schwartz 2025, 241):

El grupo de edad de entre los 15 a 19 es el que exhibe una mayor tasa de participación en actividades delictivas.

La delincuencia entre los adolescentes tiene tasas de prevalencia altas, con un porcentaje elevado de los mismos participando en actividades delictivas.

La curva del delito se caracteriza por un rápido aumento y un pico temprano, seguido de un rápido descenso inicial y luego un descenso gradual.”

¿Son las premisas de la curva de la edad y el delito universales

De forma relacionada dentro de la criminología se vino a desarrollar lo que se llamó el paradigma del factor de riesgo, que tuvo entre sus más prolíficos defensores al británico David Farrington, que fue investigador en uno de los primeros y mas famosos estudios longitudinales de la delincuencia el Cambridge Study in Delinquent Development, un estudio de 411 varones nacidos en Londres en 1953 en barrios empobrecidos y que fueron seguidos desde que tenían 8/9 años hasta sus 48.

Este paradigma invitaba a la identificación de factores de riesgo asociados con el inicio (y otros parámetros como persistencia, escalada, etc.) de carreras criminales para a continuación proponer métodos de prevención que sirvan para reducirlos (Farrington 2000, 2).

“El paradigma de prevención de factores de riesgo fue importado a la criminología desde la medicina y la salud pública … Este paradigma se ha utilizado con éxito durante muchos años para combatir enfermedades como el cáncer y las cardiopatías. Por ejemplo, los factores de riesgo identificados para las enfermedades cardíacas incluyen el tabaquismo, una dieta rica en grasas y la falta de ejercicio. Estos pueden abordarse animando a las personas a dejar de fumar, a seguir una dieta más saludable y baja en grasas, y a hacer más ejercicio.”

Un factor de riesgo es simplemente algo que incremente la probabilidad de la actividad delictiva, no necesariamente una causa, sino simplemente un factor que aumenta dicha probabilidad. Este enfoque condujo a la proliferación de modelos explicativos de la participación en actividades delictivos de tipo multifactorial. Por ejemplo, para Murray y Farrington (2010) Los factores de riesgo más importantes que correlacionan con la delincuencia incluyen la impulsividad, un coeficiente intelectual bajo y un rendimiento escolar bajo, una supervisión parental deficiente, una disciplina parental punitiva o errática, una actitud parental fría, el maltrato físico infantil, los conflictos parentales, las familias desestructuradas, los padres antisociales, las familias numerosas, los bajos ingresos familiares, los compañeros antisociales, las escuelas con altas tasas de delincuencia y los barrios con altos índices de criminalidad.

5.2.2 El 6% crónico, los criminales de carreras y las trayectorias diferenciales de delincuencia

Otro de los primeros estudios longitudinales realizados en Estados Unidos también tuvo un impacto notable en nuestra imagen de los delincuentes. El Delinquency Birth Cohort fue un estudio liderado por el criminólogo Marvin Wolfgang que exploró las trayectorias delictivas de todos los 9945 niños nacidos en 1945 y que vivían en Filadelfia entre los 10 y los 18 años (Wolfgang, Figlio, y Sellin (1972)). Una vez establecida la cohorte, los investigadores recopilaron datos sobre los 3475 delincuentes que habían tenido contactos oficiales con la policía no relacionados con la seguridad vial entre los 7 y los 18 años de edad. A partir de estos datos oficiales, el estudio estimó las probabilidades de cometer el primer delito, la reincidencia, el aumento de la gravedad de los delitos a lo largo del período observado, la edad de inicio, etc.

El estudio documentó que había un 35% de probabilidades de que los niños hubieran sido arrestados al menos una vez por delitos distintos de infracciones de tráfico, reiterando las altas tasas de participación delictiva. Sin embargo, solo el 6 % de la cohorte eran delincuentes crónicos (habían sido arrestados al menos cinco veces antes de los 18 años) y este 6% de delincuentes crónicos eran responsables de más del 50 % de todos los delitos. Un estudio de una cohorte posterior, de 1958, replicó el primer estudio, excepto que incluyó a mujeres. En el segundo estudio, el porcentaje de delincuentes crónicos fue del 7,5 %, y cometieron el 69 % de los delitos indexados. Alrededor del 9 % de los 13,800 niños del segundo estudio y alrededor del 2 % de las 14,500 niñas cometieron un delito violento que causó lesiones a una persona.

Los datos de este estudio se vinieron a interpretar como un complemento al momento “todos lo hacen” generados por los primeros estudios de auto-informe. Aunque era cierto, y así lo demostraba también este estudio, que el comportamiento infractor es mas común de lo que a menudos pensamos (el 35% de los menores en la primera cohorte tenía algun antecedente policial), la clara detección de un porcentaje menor de estas cohortes que exhibían una mayor propensión a la reincidencia tuvo también repercusiones científicas y políticas importantes.

A partir de entonces empezó a hablarse del “6% crónico” para designar de forma simbólico a ese subconjunto de delincuentes con una particular propesión hacía la comisión de delitos. Aunque los avances realizados durante el siglo XX hacían ridículo el pensar que podemos diferenciar a los delincuentes de los no delincuentes, este tipo de estudios vino a sugerir de alguna forma que hay un particular perfil de delincuentes con niveles altos de reincidencia que quizás nos debería preocupar.

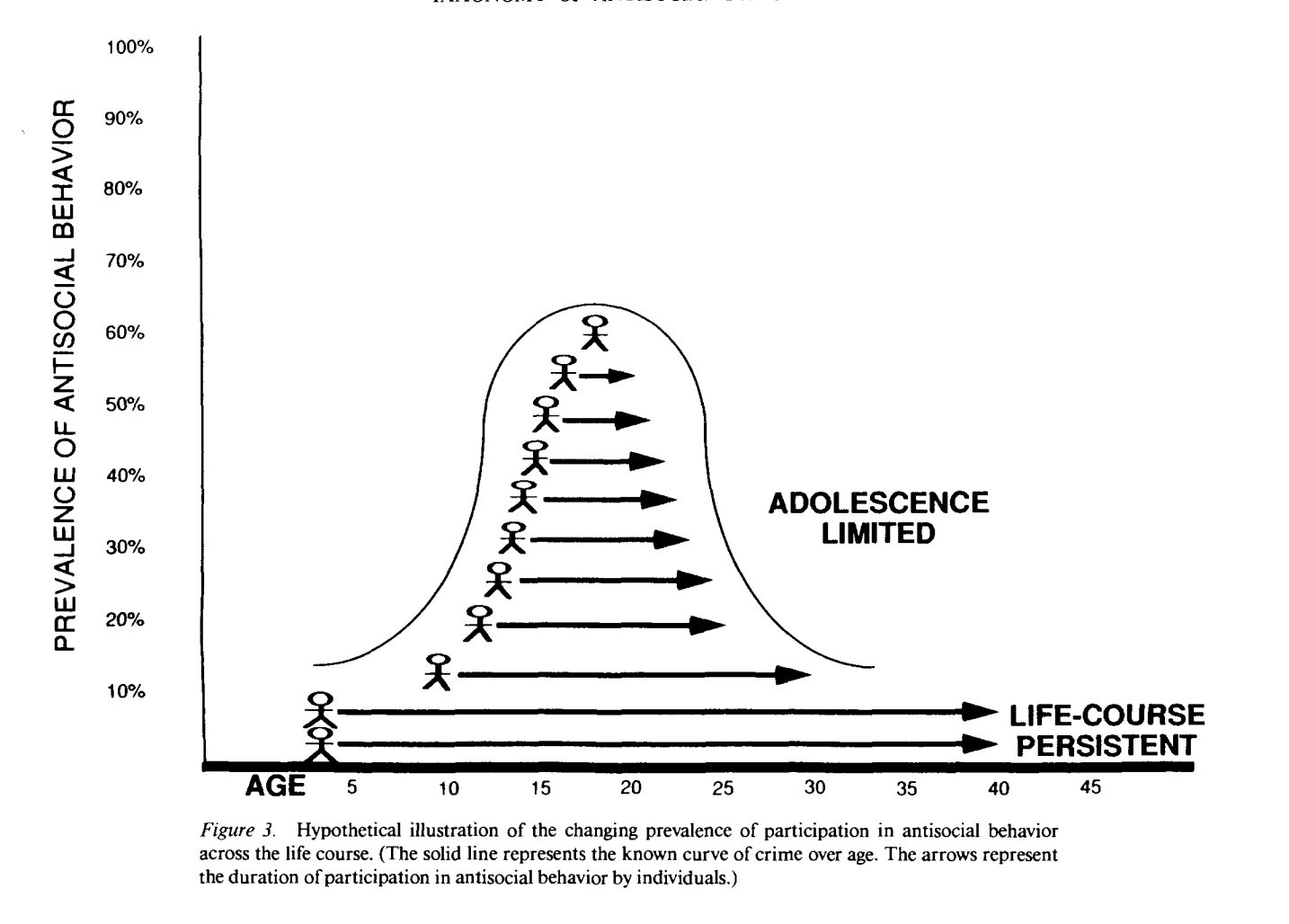

Años más tarde la también normeamericana Terrie Moffitt publicó un muy influyente artículo que trataba de reconciliar los datos que estudios longitudinales posteriores habían ido generando sobre trayectorias delictivas. En un muy influyente artículo publicado en 1993 y titulado Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy la profesora Moffitt proponía la existencia de dos tipos ideales de trayectorias delictivas, la trayectoria limitada a la adolescencia y la trayectoria antisocial persistente a lo largo de la vida.

Para Moffitt (1993), el comportamiento antisocial es muy común en la adolescencia. Según ella habría un subtipo de personas que cometen delitos que inician sus breves carreras criminales durante la adolescencia y la culminan al transitar a la vida adulta. Este grupo sería el que mostraría una trayectoria delictiva limitada a la adolescencia. Para Moffitt (1993) sobre todo los deseos de aventura e independencia y los cambios hormonales y biológicos durante este período, combinado con las malas influencias de los iguales serían los factores clave para entender el comportamiento antisocial de las personas en esta trayectoria.

“Presento tres hipótesis etiológicas. El comportamiento antisocial limitado a la adolescencia está motivado por la brecha entre la madurez biológica y la madurez social, se aprende de modelos antisociales que son fácilmente imitables y se mantiene de acuerdo con los principios de refuerzo de la teoría del aprendizaje.” (Moffitt 1993, 685)

Para Moffitt (1993) el comportamiento delictivo de este subgrupo puede considerarse comportamiento social adaptativo, no sería en su opinión posible conceptualizarlo como comportamiento patológico. Generalmente, personas en esta trayectoria desisten de la delincuencia al transitar a la vida adulta.

Por el otro lado tendríamos el subgrupo que Moffitt define como antisociales persistentes a lo largo de la vida. Un perfil que sería lo que Wolfgang, Figlio, y Sellin (1972) había identificado como el 6% crónico. Este subgrupo de delincuentes, según Moffitt (1993), tendría una edad de inicio en la delincuencia y el comportamiento problemático más temprano, ya se manifestaría durante la infancia, y el mismo se prolongaría en el tiempo bien pasado el tránsito a la vida adulta. Este grupo vendría caracterizado por la continuidad del comportamiento delictivo:

“A lo largo del tiempo estos individuos muestran manifestaciones cambiantes de su comportamiento antisocial: mordiscos y golpes a la edad de 4 años, hurtos en tiendas y faltar a clase a los 10, vender drogas y robar coches a los 16, atracos y violaciones a los 22, fraudes y abuso infantil a los 30; la disposición subyacente permanece, pero su expresión cambia forma en la medida en que nuevas oportunidades se presentan a lo largo de su desarrollo vital” (Moffitt 1993, 679).

El inicio temprano en la delincuencia de este subgrupo para Moffitt (1993) resulta de la interacción en estos menores de vulnerabilidades neuropsicológicas con el haber crecido en ambientes criminógenos. Es la presencia en la edad temprana de estos individuos de estos factores que pueden servirnos para entender el prematuro inicio de su comportamiento antisocial.

El trabajo de Moffit ha tenido un impacto muy notable en la criminología contemporanea. El artículo que hemos mencionado ha sido citado más de 18,000 veces por otros estudios científicos, que es una auténtica barbaridad. Numerosos investigadores han tratado de validar con datos procedentes de estudios longitudinales la existencia de estos tipos ideales identificados por Moffit.

Las investigaciones longitudinales y transnacionales encuentran sistemáticamente múltiples y distintas trayectorias de desarrollo de la delincuencia. La mayoría de los estudios identifican al menos entre tres y cinco grupos (aunque algunos identifican más), tales como los no delincuentes, los delincuentes crónicos de bajo nivel, los delincuentes adolescentes y los delincuentes crónicos de alto nivel.

A pesar de la amplia coherencia, el número exacto y la forma de las trayectorias pueden variar debido a (Egglestone, Laub, y Sampson 2004):

Las opciones de modelización estadística.

Las características de la muestra (por ejemplo, población general frente a muestras de alto riesgo o delincuentes).

Las definiciones operativas de delincuencia y cronicidad.

La duración del seguimiento, de que edad a que edad se sigue a los participantes en el estudio, influye en los patrones de trayectoria.

Otro problema importante es que la información sobre encarcelamiento y mortalidad se ha descuidado en investigaciones anteriores.

Una revisión sistemática de 55 estudios prospectivos longitudinales reveló que la prevalencia de los delincuentes crónicos varía considerablemente, pero la mayoría de los estudios indican que los delincuentes crónicos constituyen una pequeña minoría, generalmente entre el 1% y el 10% de la población estudiada, con muchas estimaciones cercanas al 5% (Jolliffe et al. 2017). Este grupo es sistemáticamente mucho más pequeño que los grupos de delincuentes limitados a la adolescencia u otros grupos de delincuentes. En muestras de la población general, la prevalencia de LCP suele ser del 1-5%, mientras que en muestras de alto riesgo o correccionales, la proporción puede ser mayor, superando en ocasiones el 10%. El género y el contexto son importantes: la prevalencia del grupo de delincuentes crónicos es menor entre las mujeres y mayor en los grupos desfavorecidos o de alto riesgo.

Conviene destacar que algunos autores son críticos de este tipo de trabajo. Los críticos sostienen que los modelos de trayectoria de desarrollo suelen presuponer la existencia de grupos de delincuentes diferenciados (Sampson y Laub 2005). Las técnicas de modelado estadístico empleado asumen que hay grupos diferenciados y, por tanto, van a encontrar grupos diferenciados. ¿Pero son estos grupos teóricamente tan relevantes como se supone?

Los modelos de desarrollo que identifican estas trayectorias como determinantes pueden subestimar el papel de la agencia humana, al tratar el comportamiento delictivo como algo determinado en gran medida por factores de la primera infancia o la pertenencia a una trayectoria concreta, en lugar de reconocer las decisiones continuas y deliberadas que los individuos toman a lo largo de su vida (Sampson_03?).

Los modelos de trayectoria basados en grupos son valiosos para visualizar y describir datos (Brame, Paternoster, y Piquero 2012), pero los críticos advierten que pueden no proporcionar un gran poder explicativo o predictivo con respecto a las causas del comportamiento delictivo.

Los factores de riesgo en la infancia y los pronósticos tempranos, que Moffit señalaba como relevantes para identificar y predecir a los delincuentes crónicos, a menudo no explican adecuadamente los patrones delictivos a largo plazo (Sampson_03?; McCuish, Lussier, y Corrado 2016). Según estos autores es relativamente facil a posteriori identificar trayectorias delictivas, cuando tienes datos de participación delictiva a lo largo de la vida, pero mucho más dificil hacerlo de forma prospectiva, esto es, identificar que trayectoria una persona seguirá sobre la base de lo que sabemos sobre ella antes de que vayan haciendose mayores. Incluso entre los grupos de alto riesgo, la mayoría de las personas acaban abandonando la delincuencia, lo que pone en tela de juicio la noción de delincuentes estables y persistentes a lo largo de toda su vida (Sampson_03?).

En resumen, los autores críticos destacan que las trayectorias de desarrollo de la delincuencia pueden simplificar en exceso procesos complejos y dinámicos, son sensibles a las elecciones metodológicas y, a menudo, no tienen en cuenta la acción humana y la interacción con el entorno. Estas críticas exigen enfoques más matizados, integradores y flexibles para comprender el comportamiento delictivo a lo largo de la vida.

5.2.3 Desistimiento o desistencia

Al margen del debate que existe en torno a las trayectorias delictivas, lo cierto es que generalmente lo normal es que las personas que participan en actividades delictivas acaban desistiendo de la delincuencia.

La desistencia, o desestimiento, se refiere al proceso por el cual las personas dejan de participar en conductas delictivas. Los distintos autores que han investigado la desistencia reconocen ampliamente cque estamos hablando de un proceso más que de un evento único, que a menudo implica retrocesos y recaídas antes de lograr una abstinencia sostenida de la delincuencia. En ese sentido, la desistencia se distingue de la mera terminación (el punto en el que cesa la delincuencia); ya que abarcaría los cambios subyacentes que conducen a la abstinencia a largo plazo.

A lo largo del tiempo ha habido distintas explicaciones teóricas del proceso del desestimiento. Inicialmente había dos modelos contrapuestos, uno que ponía el énfasis en circunstancias externas al delincuente (oportunidades vitales, el desarrollo de nuevos lazos sociales, etc.) defendida inicialmente por (Sampson_95?), frente a otro modelo que ponía el acento en lo subjetivo, en los procesos internos de transformación cognitiva que tenían que abordar los delincuentes y que fue inicialmente defendido por Maruna (2001). Hoy se suele reconocer que ambos elementos son importantes y se suele admitir que hay una serie de factores que condicionan los procesos de desistencia, incluyendo:

Vínculos sociales y acontecimientos vitales: Un empleo estable, relaciones de apoyo (especialmente el matrimonio y la familia) y vínculos sociales positivos.

Identidad y cambio cognitivo: Los cambios en la identidad propia, el aumento de la capacidad de acción y el cambio intencional. Los delincuentes que desarrollan una identidad «prosocial» y creen en su capacidad de cambiar son más propensos a desistir.

Factores estructurales y contextuales: Las estructuras sociales más amplias (por ejemplo, las oportunidades de empleo, la vivienda, el estigma) y los entornos políticos pueden facilitar o dificultar la desistencia.

Procesos emocionales y psicológicos: El equilibrio emocional, la esperanza y la capacidad de gestionar la angustia se consideran importantes para mantener la desistencia.

Se entiende que los cambios de identidad y las estructuras sociales interactúan dinámicamente en el proceso de desistimiento delictivo, influyéndose y reforzándose mutuamente. Desarrollar una identidad prosocial —verse a uno mismo como una persona “buena” o que no comete delitos— puede ser un catalizador para dejar de delinquir. Este cambio suele estar motivado o reforzado por experiencias sociales, como las relaciones de apoyo, el empleo o la participación en la comunidad. Las estructuras sociales —incluidas la familia, las redes de compañeros, las oportunidades laborales y las actitudes sociales en general— pueden facilitar o dificultar la transformación de la identidad. Los vínculos sociales de apoyo (por ejemplo, con los padres, la pareja o compañeros prosociales) y el acceso a oportunidades legítimas ayudan a las personas a mantener nuevas identidades y evitar recaídas, mientras que las desventajas estructurales (por ejemplo, el estigma, la falta de empleo, la exclusión de los grupos sociales) pueden socavar estos esfuerzos. Por tanto, los cambios de identidad y las estructuras sociales se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, el nuevo concepto que una persona tiene de sí misma puede motivarla a buscar relaciones y oportunidades prosociales, mientras que la retroalimentación social positiva y la aceptación consolidan aún más la nueva identidad. Por el contrario, las barreras estructurales persistentes o los entornos sociales negativos pueden perturbar o revertir el cambio de identidad, lo que conduce a la reincidencia.

En resumen, la desistencia delictiva se entiende mejor como un proceso dinámico y continuo, moldeado tanto por transformaciones internas (identidad, agencia) como por apoyos externos (relaciones, estructuras sociales). No existe un único camino y los reveses son comunes, pero los vínculos sociales positivos y un cambio en la identidad propia están sistemáticamente relacionados con una desistencia exitosa.

5.4 Identidad y delincuencia

La Real Academia de la Lengua nos propone que una de las acepciones de identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás, cómo nos vemos a nosotros mismos. Nos podemos preguntar en qué medida las personas que cometen delitos desarrollan una identidad personal o social ligada a esta esfera de actividades (¿hay una identidad delictiva?) y, también, de qué forma esta identidad puede ser relevante a la hora de entender la participación continuada en actividades delictivas. De esto ya hablamos un poco cuando nos referiamos a la investigación en desistencia.

En esta sección, brevemente analizaremos esta cuestión. Primero revisaremos qué sabemos sobre la identidad y luego la forma en qué criminólogos han pensado esta cuestión.

La noción de identidad ha recibido mucha atención por parte de psicólogos y sociólogos, sobre todos aquellos insertos en la tradición del interaccionismo simbólico, desde principios del siglo XX. Distintas perspectivas teóricas y disciplinares han puesto el acento en distintas dimensiones de la identidad.

El trabajo de Erikson (1950) durante a mediados del siglo XX ponia el acento en los aspectos del desarrollo y como la formación de la identidad es una de las tareas centrales durante la adolescencia. Las perspectivas socio-psicológicas, por el contrario, pusieron el acento en destacar como la identidad está moldeada por nuestra pertenencia a distintos grupos y categorías sociales (género, grupo étnico, profesión, etc.), que nos dotan de un sentimiento de pertenencia y de individualidad, y se han interesado en tender como oscilamos entre nuestra identidad personal (el yo) y nuestra identidad social (el nosotros) (Tajfel y Turner 1979; Turner 1985). Las teorías cognitivas, por otra parte, han abordado la identidad como las representaciones mentales de quienes somos, incluyendo nuestros papeles sociales, rasgos, y valores, y de que forma estos esquemas mentales son marcos organizados de pensamiento que guían nuestras percepciones y comportamiento. Los sociólogos alineados con el interacionismo simbólico teorizaban la identidad como emergente de las interacciones sociales y condicionada por como otros nos perciben, para estos autores la identidad es fluida y negociada (Goffman 1959). Finalmente, hay una serie de teorías narrativas que teorizan la identidad como el resultado de las historias de nuestras vidas que nos contamos a nosotras mismas sobre quienes somos (Goffman 1993; McAdams, Josselson, y Lieblich 2006). Estas narrativas darían coherencia, significado, y continuidad a nuestras experiencias.

Las visiones más contemporaneas contemplan la identidad como fluida, no como algo fijado, sino construido a través del lenguaje, la cultura, y el discurso. Destacan de que forma la gente puede adoptar multiples y cambiantes identidades en distintos contextos en los que se relacionan con otras personas y destacan la forma en el que las estructuras de poder y desigualdad afectan nuestras identidades.

La identidad se contempla hoy como:

Multidimensional. No es solo una cosa, sino que incorpora una dimensión personal, social, cultural y narrativa.

Dinámica y contextual. La identidad puede cambiar a lo largo del tiempo y puede variar según el contexto. Diferentes situaciones pueden activar distintos aspectos de la identidad.

Relacional. La identidad se forma a partir de nuestra relacion e interacción con otras personas, nuestras fammilias, amigos, comunidades, colegas, instituciones o colectivos a los que pertenecemos. El reconocimiento (o falta del mismo) por parte de otros condiciona nuestra identidad. Las estructuras sociales condicionan que identidades son privilegiadas o marginalizadas.

Es narrativa. Existe un consenso que la identidad se forma a partir de las historias que nos contamos a nosotras mismas. Y que estas narrativas nos ofrecen coherencia y proposito en distintas circunstancias y contextos.

¿De qué forma se traduce esto al ámbito de la criminología? En Becoming deviant, publicado originalmente en 1969 y reimprimido en el 2010, el sociólogo y criminológo David Matza fue uno de los teóricos que a partir de la segunda mitad del siglo XX vino a recordar el aspecto subjetivo de la delincuencia y el papel de la identidad. Entre las ideas clave de Matza en Becoming Deviant estaban la noción de identidad provisional (la identidad es siempre más una suposición que una conclusión) y su rechazo de la idea común y desafortunada de que categorías como “desviado”, “delincuente” o “criminal” son cajas ontológicas en las que los seres humanos pueden encajar perfectamente.

Como señala Blomberg (2010, p. xx) en la introducción a la reedición de este volumen:

“Lo que distinguía a Becoming Deviant en 1969 y lo que sigue distinguiéndola de otras teorías del delito hoy en día es que sitúa al lector en el ámbito subjetivo y la mente del sujeto desviado. En lugar de estar fuera mirando hacia dentro, Becoming Deviant nos sitúa dentro mirando hacia fuera a través de la lente subjetiva, los pensamientos y las acciones del sujeto desviado.”

David Matza resume su argumento de Becoming Deviant como un proceso en el que el sujeto pasa a veces de:

una afinidad por ciertos comportamientos prohibidos

la afiliación a círculos y entornos que incluyen o patrocinan las infracciones

la aprehensión y significación de las infracciones.

En el marco teórico de David Matza, la identidad juega un papel central en el proceso de convertirse en desviado, especialmente durante la fase de significación. Matza conceptualiza este proceso no como deterministasino como secuencial y abierto, donde el pensamiento, el significado y la acción del sujeto son fundamentales.

Para Matza (2010) la identidad desviada se construye y se moldea a través de una interacción compleja entre las acciones del individuo, las reacciones de la sociedad y, crucialmente, la auto-ordenación del sujeto. Las personas como sujetos se preguntan. ¿de todas las cosas que he hecho, cuál es el mejor índice de lo que soy? ¿Cuál representa con mayor precisión mi verdadero ser? Matza subraya que la identidad desviada no es simplemente impuesta, sino que es un proceso dinámico en el que el individuo, bajo la influencia de la autoridad, se convierte activamente en el autor de su propia auto-ordenacion como desviado, especialmente al interpretar la recurrencia de sus actos como una prueba concluyente de su “verdadero ser”. La idea del papel del Estado en la construcción de identidades criminales es un tema que retomaremos en el capitulo sobre respuestas estatales al delito y que tambien revisitareis de forma más detenida en la asignatura de teorías criminológicas cuando os introduzcan las llamadas teorías del etiquetamiento.

Dejando las consideraciones de Matza atrás, hay que destacar como a día de hoy numerosos estudios demuestran que tanto la identidad personal (cómo se ven a sí mismos los individuos) como la identidad social (cómo se relacionan los individuos con los grupos y las categorías sociales) están profundamente entrelazadas con el comportamiento delictivo, la persistencia y el abandono de la delincuencia (Boduszek, Dhingra, y Debowska 2015; Copp et al. 2020; Rocque_16?).

El desarrollo de una identidad delictiva, a menudo moldeada por comparaciones sociales negativas, roles prosociales fallidos y asociaciones con compañeros o amigos delincuentes, puede aumentar el riesgo de delinquir, mientras que los cambios hacia una identidad prosocial son sólidos predictores del abandono de la delincuencia. Shadd Maruna (2001), por ejemplo, revolucionó el estudio del desistimiento del delito al demostrar que los delincuentes que desisten de delinquir han construido narrativas poderosas que les han ayudado a dar sentido a su pasado, a encontrar satisfacción en comportamientos productivos y a sentir que controlan su futuro. Maruna, usó las ideas de la psicología narrativa a las que aludimos anteriormente, para sostener que si queremos comprender verdaderamente a los delincuentes, debemos entender las historias que cuentan, y que, a su vez, este proceso de creación de historias tiene la capacidad de transformar vidas.

La teoría de la identidad social explica además cómo las afiliaciones grupales, especialmente con compañeros o amigos delincuentes, median el impacto de los entornos sociales en el pensamiento y el comportamiento delictivos (Hennigan y Spanovic 2011; Lauger 2020; Echelmeyer, Slotboom, y Weerman 2023). Las personas pueden adoptar una identidad criminal cuando se afilian a grupos delictivos (por ejemplo, bandas o grupos organizados de delincuentes) y esto les reporta un sentido positivo de sí mismos. Si los grupos convencionales rechazan o estigmatizan a determinadas personas, estas pueden buscar un sentimiento de pertenencia en grupos que redefinan su comportamiento desviado como valioso. En determinados contextos la identidad criminal puede convertirse en más relevante (por ejemplo, entre iguales que también cometen delitos) y pasar a adoptar las normas del grupo como parte de su identidad social. En algunos casos extremos, los miembros de algunos grupos criminales pueden experimentar una fusión de su identidad personal y grupal (Newson, Cunliffe, y Whitehouse 2025), lo que puede conducir a una lealtad extrema.

Los contextos sociales más amplios, como las relaciones familiares, la conexión con la comunidad y los estatus sociales interseccionales (por ejemplo, raza, clase, género), también desempeñan un papel fundamental en la configuración tanto de la identidad como de las vías hacia la delincuencia o el abandono de la misma.

Los recientes avances teóricos y empíricos que se han ido produciendo han venido a poner de relieve los aspectos dinámicos, narrativos y situacionales de la identidad, haciendo hincapié en que la identidad no es estática, sino que evoluciona en respuesta a las experiencias vitales y las interacciones sociales. En general, la literatura criminológica subraya que las intervenciones dirigidas a la identidad, tanto personal como social, pueden ser útiles para la prevención de la delincuencia y la rehabilitación.

5.5 Especialización y delincuencia

A menudo cuando hablamos sobre los delincuentes empleamos etiquetas como delincuentes violentos, o delincuentes sexuales, o defraudadores, o distintas etiquetas que sugieren que las personas que de forma habitual cometen delitos suelen especializarse en un particular ámbito delictivo. Si esto fuera así, ello implicaría que cuando hablamos de los delincuentes tendríamos que buscar explicaciones que fueran diferenciadas para según que forma de criminalidad.

No obstante, lo que la investigación criminológica ha venido a documentar a lo largo del tiempo, es que la regla general, en lo que se refiere a esto es la versatilidad, más que la especialización (Armstrong y Britt 2006; Wiesner, Yoerger, y Capaldi 2016). Algunos criminólogos americanos hablan de delincuencia “cafeteria style” (delincuencia estilo bufé, donde uno pilla lo que quiere de forma variada). Las investigaciones concluyen sistemáticamente que la mayoría de los delincuentes son versátiles y cometen diversos tipos de delitos a lo largo de su carrera criminal.

Es verdad, sin embargo, que una minoría significativa de personas se puede especializar en categorías de delitos concretas, especialmente a medida que envejecen (Blumstein et al. 1988) o en determinados contextos. Pero esto a su vez tiene que ser matizado. La especialización es más pronunciada a corto plazo, no suele sostenerse a plazos más largos, o dentro de tipos de delitos específicos (por ejemplo, delitos sexuales, delitos violentos), y tiende a disminuir cuando se examinan carreras criminales más largas (McGloin et al. 2007). Los especialistas suelen operar en redes más pequeñas y muy unidas, y dentro de un ámbito geográfico limitado, lo que sugiere una división del trabajo, especialmente en la delincuencia organizada.

Las características de los delincuentes, como la edad, el género, la situación socioeconómica y las circunstancias vitales, parecen influir significativamente en los patrones de especialización y escalada del comportamiento delictivo (Francis_04?; Sullivan et al. 2006). Los delincuentes de más edad y las mujeres son algo más propensos a especializarse en tipos de delitos específicos, mientras que los delincuentes más jóvenes y los hombres tienden a ser más versátiles. Por otro lado, las propensiones individuales, como el inicio temprano de la delincuencia, la alta frecuencia de delitos y la asociación con pandillas o bandas, son correlatos sólidos de la versatilidad más que de la especialización.

Igualmente, hay estudios que sugieren la relevancia de características vitales contemporaneas. Según estos, circunstancias como los cambios en el empleo, el matrimonio y el consumo de sustancias pueden hacer que los delincuentes pasen de la especialización a la versatilidad, especialmente a corto plazo (Sullivan et al. 2006; McGloin et al. 2007). En este sentido, las estructuras de oportunidades locales y los acontecimientos vitales desempeñan un papel crucial en la configuración de los patrones delictivos.

Por tanto, podemos concluir que aunque algunos delincuentes se especializan, la mayoría muestra versatilidad y comete una amplia gama de delitos. Y que hay una serie de características de los delincuentes —demográficas, psicológicas y situacionales— que desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar si los individuos se especializan o no.

5.6 Co-delincuencia

Hasta ahora hemos hablado en este capítulo del hombre delincuente como individuo, con un ciclo vital, con una identidad personal, y una serie de atributos psicológicos e individuales algunos de los cuáles se han estudiado como factores de riesgo de la delincuencia. Pero las personas somos eminentemente seres sociales. Para entender al delincuente hay que entender su contexto social.