8 Las respuestas estatales al delito

Aunque se suele interpretar y presentar a la criminología como la ciencia del delito y del delincuente, tan relevante ha sido la atención e investigación centrada en entender la respuesta estatal al delito a través del llamado “sistema” de justicia penal.

En este capítulo examinaremos algunos de los autores y las perspectivas que han dominado nuestra aproximación al estudio del sistema penal. En otras asignaturas estudiareis de forma más detallada los distintos actores que forman parte del campo de las respuestas penales y del control del delito,su regulación legal, y otros aspectos de las mismas. Aquí, tan solo os vamos a dar una visión muy global de la forma en que la criminología ha pensado lo penal a lo largo de su historia.

Como veremos a lo largo del capítulo, este campo ha vivido transformaciones muy relevantes que son un reflejo de las cambios sociales, políticas y económicos de nuestras sociedades durante los últimos tres siglos.

8.1 La guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia

Si queremos comprender donde estamos, tenemos que apreciar de donde venimos y eso implica mirar al pasado. En esta sección retrocedemos a eventos que tuvieron lugar durante el siglo XVII para ir entendiendo como surgió lo que hoy comprendemos como el aparato de la justicia penal. En particular, prestamos aquí atención a los acuerdos que pusieron un fin a la guerra de los 30 años que enfrentaron a las casas reales europeas entre 1618 y 1648.

La firma de los Tratados de Paz de Westfalia en 1648 marcó un hito en la historia de Europa, no solo por poner fin a la guerra de los treinta años, sino también por sentar las bases del sistema de Estados soberanos que conocemos hoy. Este nuevo orden político tuvo profundas implicaciones en la evolución de los sistemas jurídicos nacionales, incluyendo el sistema de justicia penal.

Antes de Westfalia, Europa estaba organizada bajo un sistema feudal y religioso en el que el poder político y judicial estaba fragmentado. La Iglesia, los señores feudales y el Sacro Imperio Romano Germánico compartían y competían por la autoridad sobre territorios y poblaciones. La justicia no era uniforme; coexistían tribunales eclesiásticos, jurisdicciones señoriales y cortes reales, cada una con diferentes criterios de legitimidad y aplicación de la ley.

¿Y por aquí

En la Peninsula Ibérica no existía aún España. Teniamos la monarquía hispánica: un conjunto de reinos, señoríos y territorios que compartían un mismo monarca (el rey “de las Españas”), pero cada uno mantenía sus propias leyes, instituciones, monedas y sistemas fiscales. El rey gobernaba cada uno de estos territorios según sus propios fueros y consejos (Consejo de Castilla, de Aragón, de Italia, de Indias, etc.). No existía una administración centralizada ni una identidad nacional común. Los súbditos solían identificarse como castellanos, aragoneses, napolitanos o flamencos, más que como “españoles” en sentido político. No había un único sistema judicial unificado, sino múltiples jurisdicciones que dependían de cada reino, ciudad o señorío. Era un sistema complejo, desigual y fuertemente marcado por el carácter estamental y religioso del Antiguo Régimen. La pena debía servir para atemorizar y escarmentar más que para rehabilitar y las autoridades tenían un gran margen para interpretar la ley y fijar penas.

Con la Paz de Westfalia, se estableció el principio de soberanía estatal, que otorgaba a cada Estado la autoridad exclusiva sobre su territorio y población, incluyendo la administración de la justicia. Este cambio significó una centralización del poder y una mayor uniformidad en la aplicación de la ley.

Uno de los logros más importantes de los tratados de Westfalia fue el reconocimiento formal de la soberanía estatal. Este principio establecía que cada Estado tenía autoridad exclusiva sobre su territorio y asuntos internos, sin interferencia externa. De ahí, que se reconozca este tratado como fundamental en la génesis de los Estados modernos.

La aparición del Estado moderno tuvo su repercusión en el control del delito. En el ámbito de la justicia penal, esto significó que el Estado asumió el monopolio de la aplicación de la ley y el castigo de los delitos, reemplazando a las autoridades eclesiásticas y feudales que anteriormente compartían esta función.

La centralización del poder permitió la creación de sistemas judiciales más coherentes y uniformes, basados en códigos legales nacionales y procedimientos estandarizados. Esto sentó las bases para el desarrollo del Estado de derecho y la consolidación de sistemas de justicia penal modernos.

Antes de Westfalia, la justicia penal estaba estrechamente vinculada a la moral religiosa. Los tribunales eclesiásticos juzgaban conductas consideradas pecaminosas, como la herejía o la blasfemia, que a menudo coincidían con delitos penales. Con la Paz de Westfalia y la consagración del principio de soberanía estatal, se inición un largo proceso de secularización del derecho. La administración de la justicia pasó a estar bajo el control exclusivo del Estado, y las leyes tendieron a basarse en principios laicos, en lugar de en doctrinas religiosas.

Este cambio permitió una mayor “objetividad” y “coherencia” en la aplicación de la ley, y facilitó la evolución de sistemas de justicia penal que se centraban en la protección del orden social y la seguridad pública, en lugar de en la salvación del alma (aunque el proceso de secularización se prolongó de forma notable durante los siglos venideros).

La Paz de Westfalia marcó el nacimiento del Estado moderno, y con él, el surgimiento de un nuevo modo de entender la justicia y el castigo. Al consolidar la soberanía, la territorialidad y la secularización del poder, estableció las condiciones necesarias para que los Estados asumieran el monopolio legítimo de la violencia, crearan sistemas legales unificados y desarrollaran instituciones judiciales racionales. La centralización del poder y la autoridad exclusiva del Estado sobre la ley crearon las condiciones necesarias para que, en el siglo XVIII, pensadores de la Ilustración como Cesare Beccaria y Jeremy Bentham pudieran conceptualizar un sistema penal racional, humano y codificado.

8.2 La llamada Escuela Clásica y la reforma del derecho penal

En los siglos XVII y XVIII, los sistemas de justicia penal en Europa eran fragmentados, arbitrarios y frecuentemente crueles. La autoridad judicial se dividía entre tribunales eclesiásticos, jurisdicciones señoriales y cortes reales, lo que generaba inconsistencias en la aplicación de la ley. Los castigos eran desproporcionados y brutales: la tortura se utilizaba con frecuencia para obtener confesiones, y las ejecuciones públicas eran espectáculos destinados a infundir temor en la población. Además, la justicia estaba profundamente ligada a la moral y la religión; muchos delitos eran percibidos como pecados, y el castigo cumplía tanto una función retributiva como espiritual.

Este contexto mostraba la necesidad de un cambio profundo. La consolidación de Estados soberanos tras Westfalia ofrecía un marco legal uniforme, pero la práctica aún carecía de principios racionales, consistencia y protección de los derechos de los acusados. Era este escenario el que Beccaria y otros pensadores ilustrados criticaron, proponiendo alternativas basadas en la razón, la utilidad social y la proporcionalidad.

Estos autores están vinculados al periodo conocido como la Ilustración que eventualmente vendrían ligados a cambios políticos, sociales y económicos importantes (p.ej., la Revolución Francesa de 1789). La Ilustración fue un movimiento humanista filosófico que pensaba que la razón y el conocimiento empírico tenía que sustituir a la fe y la superstición como bases de una sociedad moderna. Los autores asociados a este movimiento intelectural proponían que la base de la comunidad política se debía construir sobre un contrato social entre ciudadanos, clases pudientes y poder político. Los ciudadanos tenían que ceder parte de sus libertades para que el poder político pudiera desarrollar y aplicar las leyes en beneficio del bien común. La autoridad legal debería emanar de este contrato social y no de la teología. Quienes vulnerasen las leyes impuestas por esta autoridad legal, a través del proceso del contrato social, deberían ser castigados para preservar el bien común, pero siempre y cuando este castigo se impusiera de forma razonable. Surge también la idea durante este periodo de la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que sigue estructurando nuestro ordenamiento constitucional.

8.2.1 Cesare Beccaria

Cesare Beccaria (1738–1794), filósofo y jurista italiano, es considerado uno de los fundadores del derecho penal moderno. Su obra Dei delitti e delle pene (1764) marcó un antes y un después en la conceptualización del castigo y la justicia penal. Beccaria fue influenciado por pensadores como Montesquieu, cuyo análisis de la separación de poderes y la proporcionalidad de las leyes inspiró su visión, y por Rousseau, cuya noción de contrato social fundamentaba la legitimidad de las leyes como expresión de la voluntad colectiva. También se basó en la tradición jurídica romana, que promovía la codificación y racionalización del derecho.

Beccaria criticó abiertamente la arbitrariedad de los sistemas penales de su tiempo, la tortura, los castigos excesivos y la pena de muerte. Propuso que las leyes fueran claras, públicas y aplicadas de manera uniforme, y que las penas fueran proporcionales a los delitos. Destacó que la función principal del castigo debía ser prevenir futuros delitos, en lugar de satisfacer un sentido de venganza o moralidad religiosa. Además, defendió garantías procesales, a través de juicios rápidos y públicos, limitando la discrecionalidad de jueces y autoridades.

Su tratado era, por tanto, un manifiesto en favor una concepción liberal del Derecho Penal frente a los abusos de las monarquías absolutas. En realidad sus ideas no eran particularmente originales, reflejaban el sentir de muchos intelectuales del período, y él tomaba prestadas ideas de muchos autores (a los que por temor a la Inquisición no citaba). La primera versión de su tratado, de hecho, fue escrita por uno de sus amigos (Pietro Verri) sobre la base de conversaciones con Beccaria.

En 1765 tras el éxito en Italia fue traducido y reivindicado en francés por autores como Voltaire (que en ediciones posteriores a 1766 añadió sus comentarios). En 1800 se habían publicado ya 23 ediciones italianas, 14 francesas, y 11 en inglés, dando así muestra de su popularidad y buena acogida. En parte su fama se debió que la Iglesia católica prohibió el libro como contrario a la fe por su excesivo racionalismo y lo incluyó en el Index Prohibitorium en 1766.

Muchos autores citan a Beccaria como el padre de una “escuela clásica de criminología” y destacan que al hablar, en su trabajo, del calculo penal del delincuente esta subrayando su capacidad para actuar libremente (tan solo guiado por el coste de costes y beneficios penales). No obstante, esta es una visión muy superficial de sus escritos y probablemente una malinterpretación de sus influencias intelectuales. Beccaria en su texto insiste en que el delincuente y la delincuencia tienen que ser entendidos causalmente en términos de sus circunstancias sociales y materiales (no en términos puramente de calculo racional individualista). Beccaria posiblemente mantenía una concepción de la “agencia humana” que incluía elementos de calculo racional “libre” y de acción “determinada” por las circunstancias sociales (Beirne 1993).

Por tanto, la importancia histórica de Beccaria no reside en haber generado una teoría criminológica sobre el hombre delincuente, sino que radica en que tradujo las condiciones políticas creadas por Westfalia —la soberanía estatal y el monopolio del castigo— en principios jurídicos racionales, creando un marco conceptual para sistemas penales codificados y humanos.

¿Podemos hablar de una Escuela Clásica de criminología

Aunque a menudo se citan a Beccaria y a Bentham como los flamantes integrantes de dicha escuela, otros autores sostienen que ni era una escuela, ni era criminología. Con esta etiqueta se fuerza la asimilación de autores a un proyecto científico (la criminología) que no fue realmente inventada hasta décadas más tarde. Sí es verdad que estos autores compartían una visión del delincuente como un ser humano normal que en su delinquir no hacía más que satisfacer necesidades y aspiraciones humanas básicas. Pero, aunque muchos manuales proponen un debate entre determinismo y agencia humana (libre albedrio) contraponiendo el positivismo criminológico que surgiría después y los proponentes de la escuela clásica, este es un debate un tanto ficticio en cuanto que los autores clásicos no ignoraban fuerzas deterministas. El interés de estos autores estaba más centrado en la reforma de la justicia penal que en el entendimiento de la delincuencia. Algunas ideas estaban influidas por una agenda humanista y progresista y fueron muy influyentes al guiar pensamiento y práctica posterior: prevención a través de la disuasión, la necesidad de una buena ley y administración de justicia, etc. Pero también tenían ideas que eran conservadoras incluso para aquella época.

Desde un punto de vista histórico, la influencia de Beccaria fue determinante en la modernización de códigos penales en Europa y sentó las bases para sistemas de justicia penal basados en principios universales de legalidad y derechos procesales del acusado.

8.2.2 Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (1748–1832), filósofo y jurista británico, complementó y sistematizó las ideas de Beccaria desde la perspectiva del utilitarismo. Inspirado por Beccaria y por filósofos como John Locke y David Hume, Bentham propuso que las leyes y los castigos debían organizarse de manera que maximizaran el bienestar general y minimizaran el daño. Introdujo la noción de un “cálculo hedonista” para evaluar la intensidad, duración, certeza y prontitud de la pena, con el objetivo de lograr la máxima disuasión posible.

Bentham se graduó por la Universidad de Oxford a tierna edad de los doce años. Fue un autor que escribió ampliamente sobre filosofía moral, derecho, penología, jurisprudencia y policía. Estuvo influenciado por Beccaria y el filosofo escoces David Hume. Como Beccaria quería un régimen legal racional, humano y codificado en un cuerpo transparente de leyes, pero en lugar de compilar una serie de propuestas humanistas contra las practicas barbáricas del sistema penal como hizo Beccaria, se propuso ofrecer una base filosófica solida a lo que debería ser la nueva penología.

Hume argumentaba que la base de la acción moral es la producción de la felicidad. Bentham adotó esta idea y propuso un sistema filosófico que aspiraba a que el derecho estuviera orientado a conseguir la mayor felicidad del mayor número de personas (una concepción utilitarista e instrumental del derecho).

Bentham partía de una explicación hedonista del comportamiento humano que actúan como actores racionales:

“La naturaleza ha sometido a la humanidad al dominio de dos soberanos amos: el dolor y el placer. Solo ellos pueden indicarnos lo que debemos hacer, así como determinar lo que haremos”

Para Bentham nuestro comportamiento se guía, así, por la búsqueda del placer y la evitación del dolor (ambas son “percepciones interesadas”). Según Bentham, siguiendo este modelo, si cometemos delitos es porque nos sirve para obtener “placer” o evitar “dolor”.

De ello, si el delincuente persigue la obtención de “placer” y evitación de “dolor”, Bentha derivaba que el legislador penal debe tener en cuenta este calculo a la hora de diseñar las sanciones penales. El delito se puede prevenir por medio de sanciones positivas (recompensas) o sanciones negativas (castigos). Para Bentham, el legislador debería seguir cuatro reglas penológicas para calcular la proporción entre delitos y penas:

El fin de la ley penal es la prevención por tanto el legislador debería asegurarse que el “placer” obtenido por la realización del delito fuera contrarrestado por el “dolor” de la sanción penal.

La amenaza de esta sanción, por sí sola, debería ser suficiente para que el delincuente se abstuviera o en todo caso cometiera un delito menor.

El castigo no debería ser excesivo si queremos que el delincuente, al delinquir, no vaya más allá de lo que le es estrictamente necesario.

Los legisladores deberían tratar de que el castigo penal fuera lo más económico posible.

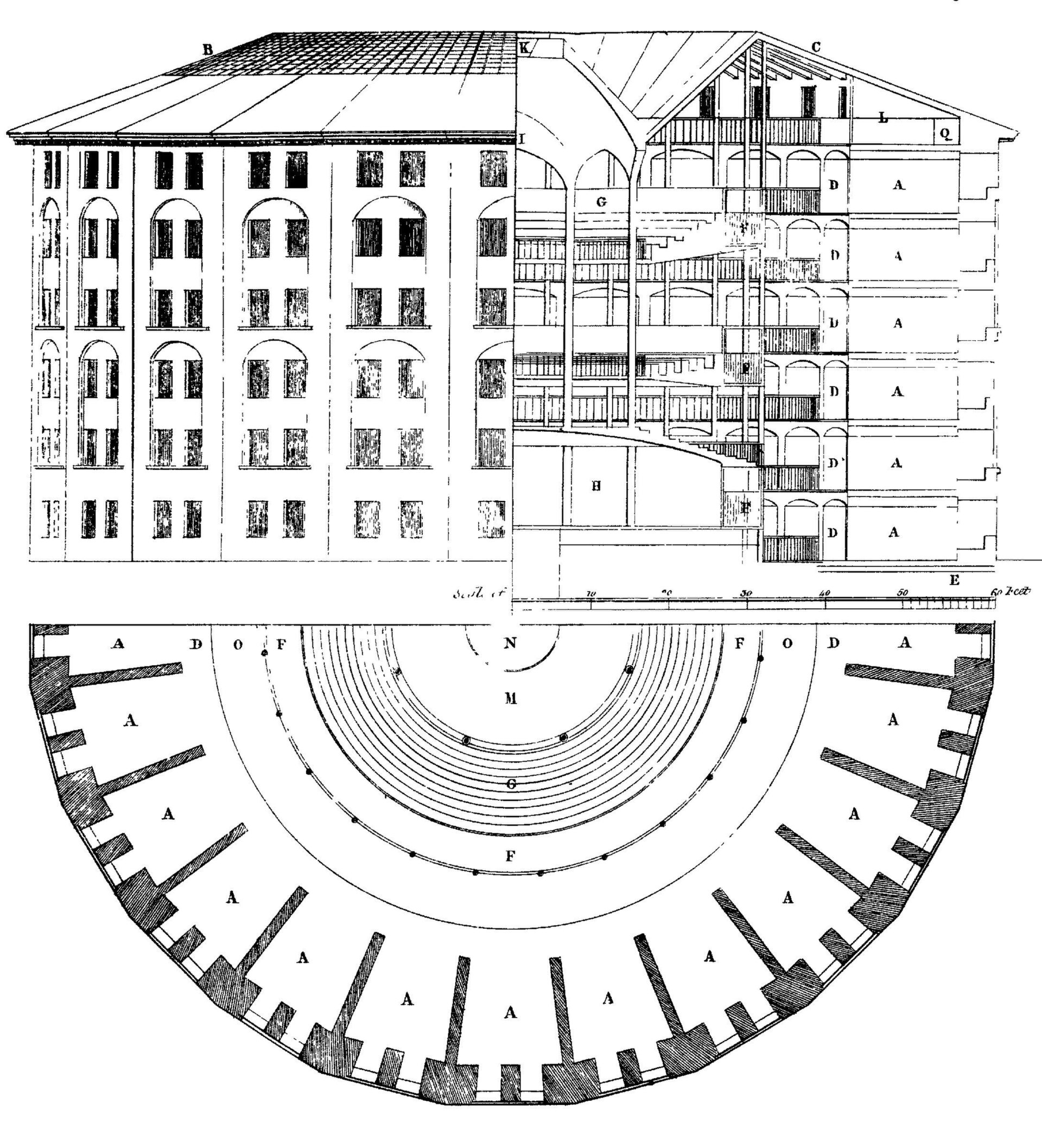

Bentham también introdujo el concepto de “panóptico” como modelo de diseño de prisiones orientadas al control eficiente y sostenía que la certeza, prontitud y proporcionalidad del castigo eran más importantes que su severidad extrema. Su enfoque utilitario ofreció una metodología práctica para que los Estados aplicaran la justicia penal de manera eficiente, transparente y orientada al beneficio social.

Bentham, al igual que Beccaria, aprovechó las condiciones creadas por la soberanía estatal post-Westfalia: el monopolio del castigo por parte del Estado permitió que la administración de justicia se diseñara según principios racionales, en lugar de depender de arbitrariedades locales o de la Iglesia. Su trabajo ayudó a consolidar un sistema de justicia penal preventivo y organizado, que se convirtió en un modelo para la modernización legal en Inglaterra y en otros países europeos.

Desde un punto de vista histórico, se puede trazar una línea clara: la Paz de Westfalia estableció el marco político, garantizando soberanía, centralización y secularización; Beccaria proporcionó los principios morales y racionales para un sistema penal humano y predecible; y Bentham ofreció la metodología utilitaria y sistemática para aplicar la justicia de manera eficiente y socialmente beneficiosa. Juntos, estos elementos transformaron la justicia penal: de un sistema fragmentado, arbitrario y frecuentemente cruel, a uno codificado, racional, preventivo y administrado por el Estado moderno.

8.3 La invención de la policía y la prisión

Vemos así, como desde el siglo XVII al XVIII se fueron fraguando las bases políticas y filosóficas que servirían para armar el actual sistema de justicia penal. Elementos claves en este proceso fueron la invención de la prisión como castigo y de la policía como institución de custodia del derecho y mantenimiento de la paz social. Aunque a muchas personas les pueda parecer impensable el vivir en sociedades sin prisiones o policias, la humanidad ha vivido sin ellos durante la mayor parte de su existencia. Ambas instituciones son invenciones modernas que se van desarrollando durante el siglo XIX hasta adquirir la forma que tienen hoy en día.

El surgimiento de la prisión y la policía como instituciones centrales del Estado moderno constituyen uno de los procesos más significativos de la historia contemporánea. Ambas surgieron entre los siglos XVIII y XIX, en el contexto de la consolidación del Estado soberano y de las transformaciones sociales que trajo consigo la modernidad capitalista. Su aparición no solo respondió a una necesidad técnica de organización del orden público o de reforma del castigo, sino que también reflejó —y consolidó— una nueva relación de poder entre las clases sociales, en la que el control, la vigilancia y la disciplina se convirtieron en herramientas fundamentales de dominación política y económica.

Como ya hemos recalcado, antes del surgimiento del Estado moderno, la justicia en Europa estaba marcada por la fragmentación jurisdiccional. Los señores feudales, la Iglesia y los tribunales reales compartían la autoridad sobre el castigo. Las penas eran públicas, crueles y ejemplares: horcas, torturas, mutilaciones o destierros buscaban infundir miedo más que corregir. No existían la prisión ni la policía como hoy las entendemos. La reclusión se usaba solo de manera temporal, y el control del orden dependía de milicias locales o de comunidades vecinales.

Tras la Paz de Westfalia (1648), el Estado soberano asumió el monopolio del uso legítimo de la fuerza y comenzó a centralizar la administración de justicia. Este proceso, sin embargo, no implicó inmediatamente una humanización del castigo, sino su racionalización política: el poder punitivo pasó a ser un atributo exclusivo del Estado. En este contexto surgieron, durante los siglos XVIII y XIX, la policía y la prisión como instrumentos modernos de control social.

El concepto de policía evolucionó junto con la idea de Estado. En el siglo XVII, police en Francia designaba el “buen gobierno” o la administración del orden público. La policía no era una institucion o una organización sino un término que se usaba para identificar las labores políticas locales. Policía originalmente significaba gobierno municipal y, por tanto, sus funciones eran muy amplias.

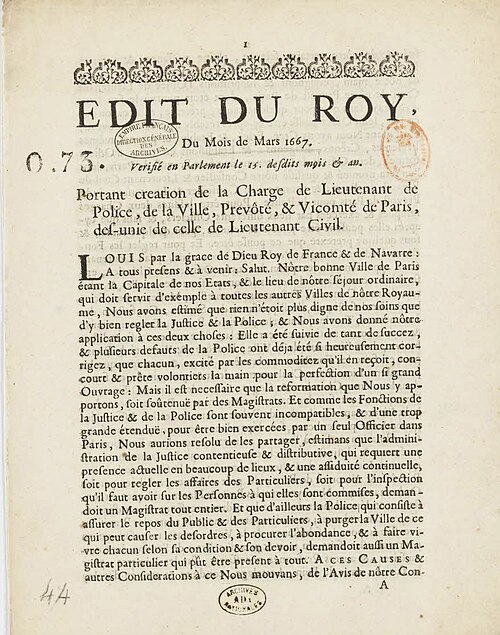

Fue bajo Luis XIV, en 1667, cuando se creó en París el cargo de lieutenant général de police, el Teniente general de policía, considerado el origen de la policía moderna. Este cargo posteriormente se convertiría en un Ministerio durante la Revolución y el período Napoleónico. Era un cargo con poder normativo que permitía crear normas con sanciones tan severas que a estos efectos se podrían considerar normas penales. Era un cargo también con poder judicial en todas aquellas materias que se consideraban no tenían que llegar a los tribunales. La policía era el cargo y sus poderes, no el cuerpo de agentes. Este edicto no creó un cuerpo de personas encargados de garantizar el cumplimiento de la ley, aunque eventualmente el sistema de policía de París evolucionó para contar con una fuerza armada de hombres (algunos con formación militar). Los hombres al servicio del Teniente contaban con 3 inspectores que practicaban detenciones informados por una amplia red de informantes policiales y “soplones”. Este cargo tenía la función de vigilar, controlar y disciplinar a la población urbana, un espacio en el que el crecimiento demográfico, la pobreza y el comercio empezaban a generar tensiones sociales. El control de la opinión pública era igualmente importante, así como la represión de la disidencia religiosa o política. El control de la opinión se contemplaba como una forma de “mantener el orden” dada la creencia de que las “ideas peligrosas” eran la fuente de problemas. ¿Quién era el “objeto” de la acción policial en Paris? Fundamentalmente los pobres sin trabajo. Este proletariado era el objetivo obvio por varias razones: se le consideraba responsable de los delitos y podían ser movilizados para generar disturbios. La idea es que había que proteger a la clase trabajadora de ser contaminada por este proletariado.

Durante el siglo XVIII, las ciudades europeas comenzaron a desarrollar cuerpos similares. En Berlín, Viena o Madrid se establecieron instituciones encargadas de vigilar las calles, censar a la población, controlar el trabajo y la mendicidad, y reprimir la disidencia.

En Inglaterra, sin embargo, el desarrollo fue más tardío. No fue hasta 1829 que Sir Robert Peel fundó la Metropolitan Police de Londres, considerada la primera policía profesional y civil. Su objetivo principal no era la represión abierta, sino la prevención del delito mediante la vigilancia constante y la presencia pública.

Sir Robert Peel fue un reformista que quería mejorar la prevención del delito. Tuvo que lidiar con quienes veían en la policía centralizada una amenaza contra la libertad (lo que contribuyó al carácter menos militar de la institución en el Reino Unido). Su creación en 1829 representó un momento de ruptura que cambió el significado del termino policía:

Hasta entonces había significado la gobernanza de un territorio en todos sus aspectos

La policía hasta entonces era un sistema autocontenido que poseía todos los atributos para ejercitar la gobernanza (legislativo, regulatorio, judicial, y ejecutivo)

En Londres se redujo el significado en dos sentidos:

No era ya un sistema autocontenido, sino una rama del sistema de justicia penal, que se encargaba de poner a los delincuentes en manos del poder judicial

“La policía” empezó a ser el término que se empleaba para designar al conjunto de hombres encargados de hacer labores policiales, que empezaron a estar estrictamente limitadas a la provisión de la seguridad.

Aunque se presentaba como una institución al servicio de la seguridad general, la policía moderna surgió en un contexto de creciente conflictividad social. La expansión del capitalismo industrial y la urbanización produjeron nuevas formas de pobreza y marginación. Las clases dirigentes comenzaron a ver en la clase trabajadora un peligro potencial para el orden. Así, la policía se convirtió en un instrumento no solo de protección, sino de control de los sectores populares. Su tarea era tanto mantener la “paz” como asegurar las condiciones necesarias para la estabilidad del sistema económico.

En paralelo al desarrollo de la policía, la prisión moderna emergió como resultado de las reformas ilustradas del derecho penal. Como ya hemos visto, hasta el siglo XVIII, el castigo se entendía como un espectáculo público, donde la violencia del soberano se ejercía directamente sobre el cuerpo del condenado. Sin embargo, pensadores como Cesare Beccaria y Jeremy Bentham plantearon que la pena debía ser útil, racional y proporcional. Beccaria rechazó la tortura y la pena de muerte, proponiendo la privación de libertad como una alternativa más humana y eficaz. Bentham, por su parte, diseñó el modelo del Panóptico, una arquitectura carcelaria que permitía la vigilancia total de los presos, simbolizando la transición del poder punitivo al poder disciplinario.

La prisión se convirtió así en el espacio donde el castigo se transformaba en disciplina. Michel (Foucault_75?), en su muy influyente Vigilar y castigar, describió este cambio como el paso del “suplicio del cuerpo” a la “corrección del alma”. El objetivo ya no era destruir al delincuente, sino reformarlo, moldearlo para adaptarlo a las normas de la sociedad industrial. Este nuevo régimen punitivo coincidió con el ascenso del capitalismo: la prisión servía para encerrar y controlar a quienes no se integraban en la lógica del trabajo asalariado —vagabundos, desempleados, pobres, disidentes—, convirtiéndose en una herramienta de regulación del trabajo y de la moral social. Para Melossi y Pavarini (1980) la cárcel moderna surge como parte integrante del dispositivo disciplinario del capitalismo, destinado a producir sujetos obedientes, disciplinados, útiles para la fábrica (o la economía capitalista), mediante prácticas de segregación, castigo, trabajo, y disciplina.

Tanto la policía como la prisión surgieron como instrumentos de control social al servicio del nuevo orden económico y político. La policía actuaba en el espacio público, garantizando la seguridad de la propiedad privada y la disciplina laboral; la prisión actuaba en el espacio cerrado, reformando a los individuos que transgredían las normas del trabajo y la moral.

En las ciudades industriales del siglo XIX, las huelgas, los motines y las revueltas obreras fueron reprimidos con violencia policial. La vigilancia de los barrios populares, la regulación del ocio y la persecución del vagabundeo se convirtieron en prácticas cotidianas. Del mismo modo, las cárceles comenzaron a llenarse de personas de baja extracción social. El delito se asociaba a la miseria, y la miseria se trataba como una amenaza al orden social.

La aparición de la prisión y la policía como instituciones estatales no puede entenderse únicamente como un avance técnico o administrativo en la gestión del orden. Ambas son el resultado de transformaciones estructurales vinculadas al surgimiento del Estado moderno y al desarrollo del capitalismo. En este nuevo orden, el castigo se volvió racional, continuo y burocrático, pero también clase-específico: sirvió para disciplinar a los sectores subalternos y garantizar la reproducción del sistema social.

Así, la prisión y la policía deben ser comprendidas como pilares de la modernidad política y económica, pero también como mecanismos de poder. Su legitimidad se construyó sobre el discurso de la seguridad y la justicia, pero su función práctica ha estado estrechamente ligada al mantenimiento del orden social existente. En última instancia, representan la institucionalización de la vigilancia y la coerción, los dos rostros del control estatal moderno que, desde el siglo XIX hasta hoy, continúan definiendo la relación entre Estado, ley y clase social. Este tipo de interpretaciones, aunque avanzadas por algunos autores de orientación marxista como Rusche y Kirchheimer (1939), no comenzó a ser más aceptada hasta muy bien entrado el siglo XX, ya en la década de los años 1960 y 1970.

8.4 Correccionalismo y rehabilitación

Ya hemos avanzado como a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX, el encierro se transformó de castigo físico y retributivo en un instrumento de corrección moral, educación y tratamiento del delincuente. En este proceso confluyeron tres corrientes fundamentales: el correccionalismo jurídico, la influencia religiosa y filantrópica y, más tarde, la psicología y la criminología positivista.

El siglo XIX supuso una verdadera revolución en las ideas sobre el castigo. Frente al modelo retributivo heredado del Antiguo Régimen —caracterizado por la violencia pública y la ejemplaridad—, emergió un nuevo ideal: la corrección del delincuente. Este cambio fue influido por los filósofos ilustrados como Beccaria y Bentham, pero se consolidó en la práctica penitenciaria con la aparición de los sistemas de Filadelfia y Auburn, basados en el aislamiento, el trabajo y la introspección moral y con un sustrato religioso.

La religión, especialmente el cristianismo, desempeñó un papel central en el desarrollo del sistema penitenciario moderno. Desde sus orígenes, la prisión estuvo asociada al arrepentimiento y la conversión moral, nociones profundamente enraizadas en la tradición cristiana.

En las primeras cárceles del siglo XIX, las órdenes religiosas y asociaciones filantrópicas tuvieron un papel protagónico. Capellanes y misioneros visitaban regularmente las prisiones para promover la lectura de la Biblia, la oración y la reflexión. En Inglaterra y Estados Unidos, los cuáqueros fueron particularmente influyentes en el diseño del sistema penitenciario pensilvano, concibiendo la prisión como un lugar de retiro espiritual donde el individuo, aislado del mundo, pudiera reconciliarse con Dios.

La moral religiosa se entrelazó con el pensamiento correccionalista en la construcción de la idea de culpa y redención. El delito se interpretaba como una falta moral, pero también como una oportunidad de salvación. Esta concepción legitimó prácticas penitenciarias basadas en el aislamiento, la introspección y el trabajo silencioso, entendidos como medios para purificar el alma del reo.

Sin embargo, esta dimensión religiosa también tuvo un componente disciplinario. El discurso de la redención sirvió para moralizar y domesticar a las clases trabajadoras y marginales, imponiendo valores como la obediencia, la sobriedad y la sumisión. En este sentido, la religión no solo ofreció consuelo, sino que también funcionó como instrumento de control social, contribuyendo a la internalización de la autoridad y del orden.

El sistema pensilvano, implementado en Filadelfia a inicios del siglo XIX, promovía el aislamiento total del preso, bajo la idea de que el recogimiento y la reflexión moral lo conducirían al arrepentimiento. Por su parte, el sistema auburniano, desarrollado en Nueva York, combinaba el trabajo colectivo con el silencio absoluto, entendiendo el trabajo como medio de disciplina y redención. Ambos modelos reflejaban una mezcla de pensamiento correccionalista y moral religiosa, en los que el castigo corporal era reemplazado por la vigilancia, el trabajo y la introspección.

La prisión, así, dejó de concebirse como un simple espacio de sufrimiento y se transformó en una institución presuntamente pedagógica. El castigo debía servir para reformar al delincuente y reintegrarlo a la sociedad. Este giro coincidió con el ascenso del Estado liberal y burgués, que veía en el orden y la disciplina social condiciones indispensables para el progreso económico.

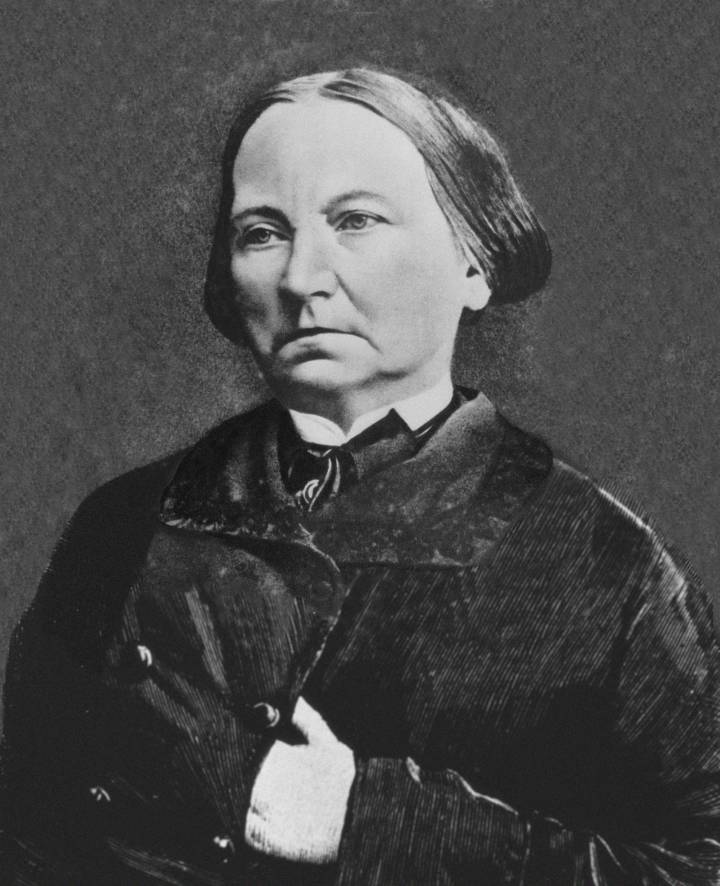

España no fue ajena a esta transformación. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se multiplicaron las reflexiones sobre la “cuestión penitenciaria”, impulsadas tanto por juristas como por filántropos y pensadores sociales. En ese contexto emergió una figura decisiva: Concepción Arenal (1820–1893).

Concepción Arenal, jurista, escritora y reformadora social, fue una de las voces más influyentes del pensamiento penal español del siglo XIX. Su obra se situó en la encrucijada entre la filantropía cristiana, el humanismo jurídico y el correccionalismo liberal. Arenal criticó duramente la función puramente represiva de las cárceles y defendió un modelo de reeducación moral y reinserción social del delincuente.

En textos como El visitador del preso (1863), La instrucción del pueblo (1881) o Estudios penitenciarios (1895), Arenal planteó que el castigo debía servir “para corregir, no para vengar”. Su pensamiento se apoyaba en una ética cristiana de la compasión y la dignidad humana: el delincuente no era un enemigo del Estado, sino un ser humano que había errado y debía ser ayudado a regenerarse.

Arenal fue también pionera en denunciar las condiciones infrahumanas de las cárceles españolas y en promover la participación de las sociedades de patronato y de protección al liberado. Consideraba que la cárcel debía ser una institución educativa, en la que el trabajo, la instrucción y la moral desempeñaran un papel redentor. En ese sentido, anticipó ideas que más tarde se institucionalizarían en la criminología moderna y en el discurso de la “reinserción social”.

Su pensamiento, aunque fuertemente impregnado de valores religiosos, trascendió el ámbito moral para cuestionar la raíz estructural de la criminalidad. Arenal entendía el delito no solo como un fallo individual, sino también como un producto de la pobreza, la ignorancia y la injusticia social. Así, vinculó por primera vez en España la cuestión penal con la cuestión social, abriendo el camino a una visión más integral y crítica de la justicia.

A finales del siglo XIX, las ideas de Arenal coincidieron con la expansión en Europa de la escuela correccionalista, que concebía la pena como instrumento de prevención y readaptación. Juristas como Franz von Liszt en Alemania o Enrico Ferri en Italia defendían un derecho penal de fin práctico: no se castigaba por venganza moral, sino para proteger la sociedad y corregir al delincuente mediante educación, trabajo y disciplina.

Las ideas religiosas como legitimación de resocializacion penitenciaria poco a poco fueron siendo desplazadas por otras ideas inspiradas en el emergente pensamiento criminológico del siglo XIX. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la psicología, la medicina y la criminología positivista introdujeron un nuevo paradigma: el del delincuente como anormal o enfermo. Inspirados en los avances científicos y en las teorías evolucionistas, autores como Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo propusieron que el crimen era producto de factores biológicos, psicológicos y sociales, no simplemente de una decisión moral.

Esta nueva mirada transformó la prisión en un laboratorio de observación y tratamiento. Se introdujeron evaluaciones psiquiátricas, clasificaciones de reclusos, programas de trabajo diferenciados y medidas de “tratamiento” individualizado. El delincuente dejó de ser visto como un pecador y pasó a ser considerado un paciente social que debía ser diagnosticado, tratado y, si era posible, curado.

La influencia de la psicología se consolidó durante la primera mitad del siglo XX, especialmente con el desarrollo del psicoanálisis y la psicología conductista. En muchas prisiones europeas y latinoamericanas se crearon servicios médicos, talleres de psicología y departamentos de observación. El objetivo declarado era “reeducar” al delincuente, aunque en la práctica esto reforzaba la dimensión disciplinaria y normalizadora del sistema: la prisión no solo castigaba, sino que también intentaba producir sujetos dóciles y adaptados.

La prisión moderna fue, al mismo tiempo, una institución moral, científica y política. Desde la moral cristiana, buscaba el arrepentimiento; desde el correccionalismo, la educación y el trabajo; y desde la psicología, la adaptación del individuo a las normas sociales. Sin embargo, todas estas perspectivas compartían una misma lógica: el poder disciplinario, que transformaba el castigo físico en vigilancia constante, introspección y auto-control.

En la primera mitad del siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, estas corrientes convergieron en la noción de tratamiento penitenciario integral, que combinaba educación, asistencia psicológica, y el trabajo. Este modelo, aún dominante en muchas legislaciones, hereda las tensiones del siglo XIX: la promesa de rehabilitación convive con la persistencia del control, la exclusión y la desigualdad.

Resocialización en las carceles españolas durante el siglo XX

Las nuevas teorías psicológicas de la resocialización tardaron en llegar a nuestro país más que a otros. En España con la llegada del régimen dictatorial franquista en 1939, el sistema penal y penitenciario adoptó una orientación profundamente autoritaria e ideológica. La finalidad principal de la pena no era la resocialización en sentido moderno (o de la forma que se estaba interpretando en las democracias contemporaneas), sino la “reeducación moral” del individuo conforme a los valores del régimen: obediencia, religión, patria y disciplina. La prisión se concebía como un espacio de control político y moral, donde el delincuente, volviendo a las concepciones dominantes durante decadas anteriores y superadas en otros países, debía “purificarse” mediante el trabajo, la religión y la obediencia. Los presos políticos, en particular, eran objeto de una reeducación forzada que buscaba su sometimiento ideológico.

En este contexto, la resocialización se entendía más como adoctrinamiento que como un proceso de reinserción libre y responsable. Los programas penitenciarios se orientaban a la producción laboral dentro de las cárceles, al cumplimiento estricto de la disciplina y a la práctica religiosa obligatoria. Aunque se introdujeron algunas medidas que podrían considerarse precursoras de la resocialización, como el trabajo remunerado o la asistencia educativa, estas no respondían a una concepción humanista del delincuente, sino a la necesidad de mantener el orden y la productividad dentro de las prisiones. En definitiva, durante el franquismo, la función resocializadora fue subordinada al control ideológico y moral del individuo.

La transición democrática y la aprobación de la Constitución Española de 1978 marcaron un punto de inflexión decisivo. Por primera vez en la historia española, la resocialización del delincuente se elevó a rango constitucional. El artículo 25.2 de la Constitución establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Este precepto supuso un cambio radical en la filosofía penal del Estado, al situar la dignidad humana y la reintegración social en el centro de la política penitenciaria. La pena dejó de concebirse exclusivamente como castigo y pasó a entenderse como una oportunidad de transformación personal.

En desarrollo de este principio, se aprobó en 1979 la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que junto con su Reglamento de 1996, estructuró un sistema penitenciario basado en la individualización del tratamiento. El objetivo era ofrecer a cada interno un itinerario de reinserción adaptado a sus circunstancias personales, sociales y psicológicas. La LOGP introdujo medidas innovadoras, como los permisos de salida, el régimen abierto, los trabajos en beneficio de la comunidad y la atención educativa y laboral dentro de los centros penitenciarios. Estas reformas reflejaron una visión más humanista del delincuente, reconociéndolo como sujeto de derechos y no simplemente como objeto de castigo.

En la actualidad, la resocialización sigue siendo el eje teórico y normativo del sistema penitenciario español. Las prisiones cuentan con programas de formación, trabajo, educación y atención psicológica orientados a reducir la reincidencia. Se desarrollan programas específicos para colectivos con problemáticas concretas, como toxicómanos, agresores sexuales o personas condenadas por violencia de género. Además, se fomenta la participación de organizaciones no gubernamentales y entidades sociales en la labor de reinserción, favoreciendo la colaboración entre la administración penitenciaria y la sociedad civil.

Sin embargo, persisten importantes retos y contradicciones. A pesar del marco legal avanzado, la efectividad real de la resocialización se ve limitada por factores estructurales: la falta de recursos, la sobrepoblación penitenciaria, el déficit de personal especializado y, sobre todo, la dificultad de reintegración social tras la excarcelación. El estigma que pesa sobre los exreclusos, unido a la precariedad laboral y la exclusión social, dificulta el cumplimiento del ideal constitucional. Además, la opinión pública, influida a menudo por discursos punitivistas, tiende a reclamar castigos más severos, lo que tensiona el equilibrio entre seguridad y reinserción.

8.5 Las consecuencias de la intervención

8.5.1 Los teóricos del etiquetamiento

Hasta bien entrado el siglo XX, el estudio del delito y de la desviación se centró en el individuo. Las teorías positivistas, de raíz biológica y psicológica, concebían el delito como el resultado de defectos internos o patologías personales, en todo caso a corregir a través de la resocialización penitenciaria. Responder a través de la sanción penal al delito era lo que se presuponía la forma correcta de reaccionar.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo, un giro sociológico radical (encabezado por la teoría del etiquetamiento) cuestionó esta visión y desplazó la mirada hacia las reacciones sociales frente al delito. Desde entonces, el delito dejó de entenderse únicamente como un acto objetivo y comenzó a concebirse como una construcción social, producida y reforzada por las instituciones encargadas de combatirlo.

En esta sección brevemente exploramos cómo la teoría del etiquetamiento (o labelling theory en inglés) transformó nuestra comprensión del delito y del sistema de justicia penal, vinculando sus postulados con la evidencia empírica sobre los efectos del contacto temprano con la policía y la prisión. Asimismo, analizaremos cómo este cambio teórico modificó profundamente la concepción del sistema penal desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad. Estas teorías las estudiareis en mayor detalle cuando curseis asignaturas de teorías criminológicas, pero es importante mencionarlas aquí para ilustrar como nuestra aproximación al estudio del sistema de justicia penal ha ido cambiando con el paso del tiempo.

La teoría del etiquetamiento surgió en el contexto del interaccionismo simbólico de los años sesenta, influida por autores como Howard Becker, Edwin Lemert, Erving Goffman y Frank Tannenbaum.

¿Qué es el interaccionismo simbólico

El interaccionismo simbólico es una corriente sociológica que explica el comportamiento humano y la vida social a partir de las interacciones cotidianas entre las personas y los significados que estas atribuyen a las cosas, las acciones y las relaciones. En otras palabras, sostiene que la realidad social no existe de forma objetiva e independiente, sino que se construye constantemente a través de la comunicación y los símbolos que usamos para entendernos unos con otros.

La idea central de estos autores es que la desviación y el delito no son cualidades inherentes a ciertos actos o personas, sino el resultado de un proceso de definición social. Es decir, un comportamiento se convierte en “desviado” o “criminal” no por su naturaleza intrínseca, sino porque la sociedad (a través de sus normas, autoridades e instituciones) lo clasifica como tal.

En su obra Outsiders (1963), Becker clarificaba esta idea:

“La desviación no es una cualidad del acto que la persona comete, sino una consecuencia de la aplicación por parte de otros de reglas y sanciones a un ‘infractor’.”

De este modo, los llamados “desviados” no son necesariamente diferentes del resto en cuanto a conducta, sino que han sido definidos como tales. Una vez aplicada la etiqueta de “criminal”, “adicto” o “delincuente”, este etiquetamiento tiende a modificar tanto la identidad social del individuo como su autopercepción. Este proceso puede desembocar en una profecía autocumplida, donde la persona internaliza el estigma y actúa de acuerdo con él.

Edwin Lemert (1951) distinguía entre desviación primaria —aquellos actos iniciales que pueden pasar inadvertidos— y desviación secundaria, que surge cuando el individuo es públicamente etiquetado y asume esa identidad desviada. Este tránsito marca el paso de un acto aislado a una carrera delictiva sostenida, alimentada por la exclusión social y la falta de oportunidades.

Goffman (1963) profundizó en la noción de estigma, entendida como una identidad social deteriorada. La etiqueta criminal se convierte así en un rasgo dominante que eclipsa el resto de las características del individuo, restringiendo su acceso a roles sociales convencionales. Por su parte, Tannenbaum (1938) habló de la “dramatización del mal”: el proceso por el cual los comportamientos juveniles leves se interpretan como señales de una esencia maligna, empujando al joven hacia la delincuencia profesional.

En conjunto, estos autores sentaron las bases de una nueva sociología del crimen, que desplazó la atención desde las causas individuales hacia las reacciones institucionales. Y esta quizás fue una de las contribuciones esenciales de estos autores. Con ellos pasamos de tener una criminología centrada en el estudio del delito y del delincuente, a una criminología que de forma más explícita ponía el acento y centraba su mirada no en estos elementos sino en la forma en que desde el Estado y la sociedad respondemos al delito.

8.5.2 El vínculo entre etiquetamiento, contacto policial y prisión

La teoría del etiquetamiento encontró amplio respaldo empírico en investigaciones posteriores que demostraron cómo el contacto temprano con el sistema penal —ya sea a través de la policía o de la prisión— puede tener efectos duraderos en la trayectoria vital de las personas.

Diversos estudios han mostrado que la interacción temprana con la policía constituye una de las formas más visibles de etiquetamiento institucional. Bernburg y Krohn (2003), en un estudio longitudinal, hallaron que los jóvenes oficialmente etiquetados como delincuentes presentaban mayor probabilidad de reincidir, no tanto por una propensión individual, sino por los efectos sociales de la etiqueta: pérdida de oportunidades educativas, deterioro de la reputación y asociación con pares desviados. De modo similar, Hirschfield (2008) demostró que las políticas de “tolerancia cero” y las suspensiones escolares por infracciones menores contribuyen a lo que denominó el school-to-prison pipeline, una trayectoria que conecta la exclusión educativa con la criminalización temprana. El efecto es especialmente grave en jóvenes de minorías raciales y grupos marginados, tal como señala Lopez (2020), quien documenta cómo el contacto policial repetido genera desconfianza institucional, internalización del estigma y, en última instancia, mayor probabilidad de reincidencia.

En términos teóricos, estos hallazgos confirman el proceso de desviación secundaria propuesto por Lemert: el sistema de justicia, al etiquetar a ciertos individuos como “problemáticos”, termina consolidando la identidad desviada que pretendía prevenir.

La prisión representa, sin duda, el máximo exponente del etiquetamiento formal. El encarcelamiento no solo castiga el acto cometido, sino que redefine públicamente al individuo como “criminal”. Esta marca social persiste tras la liberación y afecta dimensiones cruciales de la vida cotidiana.

Devah Pager (2003) mostró experimentalmente que los antecedentes penales reducen drásticamente las posibilidades de obtener empleo, incluso en delitos menores. El efecto se amplifica cuando se combina con factores raciales: los hombres afroamericanos con antecedentes son los más discriminados. Por su parte, Sampson y Laub (1993) demostraron que la prisión interrumpe vínculos sociales fundamentales —familia, trabajo, comunidad— que son esenciales para el desistimiento del delito. Asimismo, Bruce Western (2006) evidenció que el encarcelamiento perpetúa la desigualdad social al concentrarse en hombres jóvenes de bajos recursos, mientras Todd Clear (2007) subrayó el impacto colectivo: en barrios con altas tasas de encarcelamiento, la cohesión social se erosiona, aumentando paradójicamente la criminalidad.

Estos efectos encajan plenamente con la lógica del etiquetamiento: la institución penal no solo sanciona el delito, sino que produce exclusión, alimentando así un ciclo de marginalidad y reincidencia.

En sintesis, la emergencia de la teoría del etiquetamiento implicó una transformación radical en la concepción del delito y del sistema penal. Mientras que el pensamiento criminológico del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX se basaba en la búsqueda de causas internas del delito, la segunda mitad del siglo desplazó la mirada hacia las reacciones sociales y las estructuras de poder.

La influencia de la teoría del etiquetamiento no se limitó al plano académico: también inspiró reformas concretas en políticas penales y sociales. Si el castigo y la estigmatización generan más delincuencia, la respuesta debía orientarse hacia la desetiquetación y la reintegración social. Por ejemplo:

Programas de “desviación” y justicia juvenil: buscan evitar que los jóvenes sean formalmente procesados para reducir los efectos del estigma, lo que se consigue a traves de programas que “desvian” a los jóvenes del proceso penal a otro tipo de respuestos menos estigmatizantes.

Justicia restaurativa: se centra en reparar el daño y reconciliar a las partes, condenando el acto pero no a la persona (Braithwaite, 1989).

Despenalización de delitos menores: pretende reducir la criminalización innecesaria (por ejemplo, el consumo de drogas).

Estas políticas reflejan un cambio filosófico profundo: el objetivo no es castigar al delincuente, sino reintegrarlo, reconociendo que las etiquetas sociales pueden ser más dañinas que el delito mismo. Así, el sistema penal contemporáneo se enfrenta al desafío de equilibrar su función de protección social con la necesidad de no reproducir exclusión. El reconocimiento de la influencia institucional en la producción del delito ha llevado a priorizar, al menos en ciertos círculos y a nivel discursivo, políticas de prevención, educación y justicia restaurativa, por encima de las puramente punitivas.

8.7 Configuraciones político-económicas y política criminal

Si bien durante el siglo XX hemos visto como se empezó a prestar atención a las consecuencias “secundarias” del sistema penal y la relevancia de las desigualdades sociales para estructurar este sistema, hacia finales de dicho siglo y desde entonces ha habido un interés creciente por parte de la criminología por entender otra cuestión muy relevante: ¿de qué forma distintos arreglos institucionales político-económicos están asociados con formas diversas de pensar y estructurar la respuesta penal al delito? En esta sección, veremos algunas de las lineas de investigación e interpretación más relevantes.

8.7.2 Estado neoliberal y la cultura del control

El giro neoliberal de los años setenta y ochenta marcó el declive del Estado social y su sustitución por un modelo de Estado penal (Wacquant, 2009). El desempleo estructural, la globalización y la ideología de la responsabilidad individual erosionaron la legitimidad de las políticas redistributivas.

Desde finales del siglo XX, el neoliberalismo ha transformado profundamente las estructuras económicas, sociales y políticas de las sociedades contemporáneas. Más allá de su dimensión económica, este paradigma ha configurado nuevas formas de entender la responsabilidad individual, la intervención estatal y la gestión del orden social. En este contexto, la justicia penal ha sido uno de los ámbitos donde el impacto del neoliberalismo se ha hecho más evidente. El giro hacia la penalidad punitiva, la privatización de los sistemas penitenciarios, la gestión del riesgo y la criminalización de la pobreza son manifestaciones concretas de cómo la lógica del mercado ha reconfigurado el campo penal.

El neoliberalismo se consolidó desde los años setenta como una respuesta al Estado de bienestar y a las políticas keynesianas. Inspirado en autores como Friedrich Hayek y Milton Friedman, promovió la reducción del gasto público, la desregulación de los mercados y la responsabilización individual frente a los problemas sociales. El Estado, bajo este paradigma, deja de ser garante de derechos sociales para convertirse en garante del orden y la seguridad. En palabras de Loïc Wacquant (2009), el neoliberalismo implica un “Estado centauro”: liberal en la economía y autoritario en lo penal.

Este proceso no supone una disminución del poder estatal, sino una reconfiguración de sus funciones. Mientras se reduce la intervención pública en el ámbito social (educación, salud, vivienda), se fortalece el aparato coercitivo del Estado: policía, tribunales y cárceles. Así, el neoliberalismo no produce un “Estado mínimo”, sino un Estado selectivo que abandona la protección social para intensificar el control punitivo.

En este contexto, el castigo se convirtió en una forma de gestionar las nuevas desigualdades. La prisión pasó a cumplir la función que antes tenía la asistencia: controlar la marginalidad y reforzar la autoridad estatal. El infractor ya no era visto como un ciudadano en riesgo, sino como un enemigo moral. Uno de los efectos más visibles del neoliberalismo ha sido el giro punitivo de las políticas criminales. En países como Estados Unidos y el Reino Unido, las décadas de 1980 y 1990 vieron un aumento exponencial de las tasas de encarcelamiento, acompañado por discursos políticos que vinculaban la inseguridad con la falta de responsabilidad individual. La retórica del “law and order” y las políticas de “tolerancia cero” se convirtieron en pilares de legitimación gubernamental.

Aunque España no alcanzó los niveles de encarcelamiento de Estados Unidos o Reino Unido, las tasas penitenciarias crecieron notablemente desde los años noventa hasta mediados de los 2000. Según datos del Ministerio del Interior, la población penitenciaria se duplicó entre 1990 y 2008, alcanzando más de 76.000 personas presas, una cifra muy alta para Europa occidental. Este aumento no se debió a un crecimiento proporcional del delito, sino a reformas legislativas más severas, especialmente en el Código Penal de 1995 y sus sucesivas reformas (2003, 2010, 2015). Se ampliaron los tipos delictivos, se redujeron los beneficios penitenciarios y se introdujeron nuevas figuras como la prisión permanente revisable (2015), inspirada en tendencias punitivas internacionales. En paralelo, se consolidó una cultura política donde el castigo se presenta como respuesta eficaz al malestar social, en lugar de abordar sus causas estructurales (precariedad, exclusión, desigualdad).

David Garland (2001) describió este fenómeno como una “cultura del control”, en la que el delito se presenta como un riesgo constante que debe ser gestionado mediante la vigilancia, el castigo y la exclusión. La justicia penal deja de orientarse hacia la rehabilitación y pasa a centrarse en la gestión del riesgo, la neutralización del infractor y la satisfacción simbólica de la demanda social de seguridad. Garland describe esta transformación (de la penalidad del bienestar a la cultura del control) como una mutación moral del Estado moderno: el paso de una cultura de la solidaridad a una cultura del control. En la medida en que el bienestar se privatiza, el castigo se endurece; cuando la protección desaparece, la exclusión se penaliza.

Wacquant (2009) profundiza esta tesis al sostener que el neoliberalismo desmantela el Estado social y expande el Estado penal: la penalización de la pobreza reemplaza a las políticas de bienestar. Así, la cárcel se convierte en un instrumento de gestión de la marginalidad generada por las propias dinámicas del mercado.

Otro rasgo característico de la influencia neoliberal es la mercantilización de la justicia penal. En nombre de la eficiencia y la reducción del gasto público, numerosos países han introducido la privatización de servicios penitenciarios, de seguridad y de control social. Las prisiones privadas, las empresas de seguridad y las tecnologías de vigilancia representan la introducción de la lógica del beneficio en un ámbito históricamente público.

Aunque el sistema penitenciario español sigue siendo público, el neoliberalismo ha impulsado la externalización de servicios (alimentación, limpieza, formación, vigilancia electrónica, etc.), beneficiando a grandes empresas privadas. Esta mercantilización parcial de la justicia penal refleja la penetración de la lógica empresarial en el sector público. Además, el crecimiento del sector privado de seguridad ha sido notable. Empresas de seguridad privada colaboran con cuerpos policiales y gestionan espacios semi-públicos (centros comerciales, transportes, eventos), expandiendo el control social más allá de la esfera estatal. La Ley de Seguridad Privada de 2014 consolidó este modelo, otorgando mayor poder a las empresas privadas en tareas de vigilancia, un claro ejemplo de cómo el neoliberalismo transforma la seguridad en un bien comercializable.

Esta tendencia genera múltiples contradicciones éticas y políticas. Al convertir el encarcelamiento en una fuente de lucro, se crean incentivos perversos para mantener o aumentar la población penitenciaria. La “eficiencia” económica sustituye a la justicia social como criterio rector, y los derechos de las personas privadas de libertad se subordinan a los imperativos financieros. Bernard Harcourt (2011) sostiene que la “ilusión del libre mercado” convive con un sistema penal hiperintervencionista, demostrando que el neoliberalismo no elimina la regulación estatal, sino que la desplaza hacia el castigo.

En el marco neoliberal, la justicia penal adopta un enfoque gerencial y tecnocrático. El delincuente deja de ser visto como un sujeto moral o socialmente determinado y pasa a ser concebido como un riesgo calculable. Las herramientas actuariales, los algoritmos de predicción del crimen y la vigilancia masiva configuran una nueva racionalidad penal basada en la eficiencia y la prevención estadística.

Jonathan Simon (2007) denomina a este fenómeno “gobernar a través del delito”: las lógicas de control penal se extienden a otros ámbitos, como la educación o el trabajo social, impregnando toda la vida pública con criterios de seguridad y riesgo. De este modo, el neoliberalismo transforma la justicia penal en una forma de gobierno, donde la gestión del riesgo sustituye al ideal de justicia como valor normativo.

El neoliberalismo ha profundizado las desigualdades sociales, y el sistema penal actúa como un mecanismo de contención de los excluidos. El desempleo, la precariedad y la falta de acceso a servicios básicos producen poblaciones “sobrantes” que son administradas a través del castigo. Se criminalizan la pobreza, la migración, la informalidad y el consumo de drogas, reforzando las jerarquías de clase y raza.

Wacquant lo sintetiza como la “criminalización de la inseguridad social”: allí donde el Estado deja de garantizar derechos, aparece el castigo como sustituto. En lugar de abordar las causas estructurales de la exclusión, el neoliberalismo convierte los problemas sociales en problemas de orden público.

En resumen, el neoliberalismo ha transformado la justicia penal en un dispositivo de control social al servicio del orden económico. La expansión del castigo, la privatización de la seguridad y la criminalización de la pobreza son síntomas de una racionalidad política que sustituye la justicia por la gestión del riesgo. Superar este modelo exige recuperar la función social del Estado, fortalecer las políticas de bienestar y reivindicar una justicia centrada en la dignidad y la igualdad. Solo así será posible construir un sistema penal verdaderamente democrático y emancipador.

8.7.3 El Estado regulatorio y los intentos de desmantelarlo

Las transformaciones del capitalismo global han reconfigurado profundamente las formas de gobernanza, de control social y de producción de justicia. Frente al Estado social —que articuló el bienestar con la integración y la rehabilitación— y el Estado neoliberal punitivo —centrado en la exclusión y la coerción—, el criminólogo australiano John Braithwaite propone una tercera categoría: el capitalismo regulador (regulatory capitalism).

Este modelo no implica la retirada del Estado, sino su reconfiguración en redes de regulación que involucran a agencias, empresas, organismos internacionales y organizaciones civiles. En una frase comun en politología británica el Estado deja de ser quien “reme” (ofreciendo, por ejemplo, servicios directamente), para ser quien se limita a “pilotar” (regulando y fiscalizando a quienes los ofrecen). La regulación deja de ser antagónica al mercado: se convierte en la infraestructura normativa del capitalismo globalizado.

Sin embargo, Braithwaite advierte una ambigüedad esencial: el capitalismo regulador puede ser una oportunidad para democratizar el control del daño o, por el contrario, una vía para concentrar el poder económico y debilitar la justicia. Esta sección examina esa tensión, describiendo el desarrollo del capitalismo regulador, su impacto en la criminología y la política criminal, y las transformaciones políticas recientes que amenazan con desmantelar sus bases, en particular bajo gobiernos como el de Donald Trump, que han emprendido un ataque sistemático contra la arquitectura regulatoria en materia ambiental, sanitaria y financiera.

El neoliberalismo de los años ochenta proclamó el fin del intervencionismo estatal, pero en realidad produjo una mutación del Estado: de garante del bienestar pasó a ser gestor de la regulación. Las privatizaciones, la liberalización financiera y la descentralización administrativa no eliminaron la intervención, sino que la transformaron en una gobernanza fragmentada, operada por agencias, comités técnicos y organismos internacionales.

Braithwaite sostiene que el resultado de este proceso fue el surgimiento de un capitalismo regulador, un sistema en el que el mercado y la regulación se retroalimentan. Los mercados globales necesitan normas —sobre competencia, consumo, transparencia o medio ambiente— para funcionar, y las corporaciones aprenden a operar dentro de ellas e incluso a moldearlas.

En este nuevo régimen, la regulación no desaparece: se multiplica, pero bajo un modelo tecnocrático y despolitizado. La autoridad se desplaza del Parlamento al regulador, y del regulador al experto. Esa transformación, aparentemente neutral, encierra un dilema político: ¿quién controla a los que regulan?

Para Braithwaite, el capitalismo regulador reconfigura la política criminal. A diferencia del Estado del bienestar, que vinculaba castigo e inclusión, o del Estado neoliberal, que asociaba control con exclusión, el capitalismo regulador introduce una lógica de cumplimiento preventivo.

En lugar de centrarse en la punición, el énfasis se traslada hacia mecanismos que promuevan el cumplimiento voluntario: auditorías, incentivos, transparencia, sanciones graduales y responsabilidad corporativa.

Braithwaite desarrolla este enfoque en su modelo de regulación responsiva, representado por la pirámide de la regulación. En su base se sitúan estrategias cooperativas —educación, diálogo, mediación—; si estas fallan, se asciende a medidas coercitivas proporcionales, hasta llegar, en última instancia, a la sanción penal o administrativa más severa. La premisa es que la coerción funciona mejor cuando es excepcional. La regulación debe “responder” al comportamiento de los regulados, escalando la severidad solo cuando la cooperación fracasa. Esta filosofía puede aplicarse tanto al control económico como al penal: primero restaurar, luego sancionar.

El capitalismo regulador exige una nueva mirada criminológica. Braithwaite critica la tradición penal centrada exclusivamente en la delincuencia callejera y propone una criminología de la regulación, dedicada a analizar cómo las normas —públicas y privadas— gobiernan la conducta en el mundo corporativo y financiero.

En este enfoque, el delito no se limita a la violación de la ley penal, sino que abarca un continuo de incumplimientos normativos: fraudes contables, evasión fiscal, daños ambientales, corrupción o explotación laboral. Muchos de estos comportamientos no son perseguidos penalmente, sino regulados mediante sanciones administrativas o reputacionales.

Así, el control social se desplaza del castigo estatal a una red de mecanismos híbridos, donde agencias, empresas y organizaciones civiles co-gobiernan la conducta. La criminología debe, por tanto, estudiar la producción social de la regulación, quién la diseña, quién la impone y con qué efectos distributivos.

La teoría del capitalismo regulador de Braithwaite se vincula con su propuesta moral de vergüenza reintegrativa y justicia restaurativa (Crime, Shame and Reintegration, 1989). Frente al estigma punitivo, Braithwaite defiende la reprobación moral que reintegra, basada en la empatía y la reparación del daño.

La justicia restaurativa, entendida como proceso comunitario, se convierte en el correlato ético de la regulación responsiva: ambas parten de la idea de que la cooperación y la confianza son más efectivas que la coerción.

En un mundo gobernado por redes, esta visión adquiere relevancia: el control del delito no puede depender únicamente del aparato penal, sino de la capacidad moral de las comunidades y las instituciones para inducir comportamientos justos. La regulación debería ser un proceso de aprendizaje colectivo, no un instrumento de dominación.

La globalización ha expandido la regulación más allá de las fronteras nacionales. Organismos como la OCDE, la OMC o el FMI, junto con estándares privados como los ISO o los ESG, forman parte de lo que Braithwaite denomina capitalismo regulador global: un sistema en el que la legitimidad económica depende del cumplimiento de normas internacionales.

Pero este entramado produce una asimetría estructural: las grandes corporaciones participan activamente en la elaboración de estas normas, mientras los países periféricos y las pequeñas empresas se ven obligados a cumplir reglas que no ayudaron a diseñar.

En consecuencia, la regulación se convierte en una fuente de desigualdad global. Las empresas más poderosas pueden influir en el contenido de las reglas, externalizar sus costos y presentarse como “cumplidoras responsables”. Los Estados más débiles, por el contrario, quedan atrapados entre la necesidad de atraer inversión y el imperativo de cumplir estándares que limitan su margen de acción.

La criminología regulatoria advierte que esta estructura puede legitimar la impunidad de los poderosos mientras impone sanciones desproporcionadas a los actores pequeños.

Hacia comienzos del siglo XXI, Braithwaite y otros autores (Levi-Faur, Gunningham, Ayres) observaron un fenómeno inquietante: la captura regulatoria. Las mismas élites económicas que el capitalismo regulador debía controlar empezaron a dominar el proceso regulatorio.

La crisis financiera de 2008 lo hizo evidente: los sectores financieros que habían generado el colapso global lograron imponer rescates públicos y diseñar reformas regulatorias que apenas modificaron sus prácticas. Braithwaite lo describe como una perversión del ideal regulador: la norma se convierte en un bien de lujo, hecho a medida de quienes pueden pagarla.

La captura regulatoria tiene efectos políticos profundos. Reduce la confianza en las instituciones, fragmenta la legitimidad democrática y alimenta reacciones populistas que denuncian la “burocracia global” o el “Estado profundo”. Paradójicamente, estos movimientos —lejos de democratizar la regulación— terminan desmantelándola, con efectos devastadores para el medio ambiente, la salud pública y la justicia social.

En los últimos años, la crítica populista al capitalismo global ha desembocado en una ofensiva política contra el aparato regulatorio. El caso paradigmático es el de Donald Trump en Estados Unidos, cuyo gobierno (2017–2021) emprendió un proceso sistemático de desmantelamiento de la estructura regulatoria federal, especialmente en los ámbitos ambiental, sanitario y laboral.

Bajo el lema “America First” y la retórica del “Estado mínimo”, la administración Trump:

revocó más de 100 normas ambientales de la Environmental Protection Agency (EPA), debilitando controles sobre emisiones, aguas y combustibles fósiles;

recortó el presupuesto de la Food and Drug Administration (FDA) y de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), reduciendo su capacidad de vigilancia sanitaria;

y flexibilizó las regulaciones financieras impuestas tras la crisis de 2008, bajo el argumento de “liberar” la economía.

Este proceso no fue una mera reacción ideológica, sino una estrategia de redistribución del poder: al eliminar la regulación, se reforzaron los intereses de sectores industriales, energéticos y financieros con gran influencia política.

Para Braithwaite y los teóricos del capitalismo regulador, este fenómeno representa una fase de regresión democrática: la desregulación selectiva no destruye el capitalismo regulador, sino que lo reorienta hacia la captura oligárquica, donde las normas existen para proteger a los poderosos y castigar a los vulnerables.

La pandemia de COVID-19 mostró las consecuencias de este debilitamiento: un sistema sanitario sin capacidad preventiva, una gestión caótica de emergencias y un deterioro de la confianza pública. La desregulación, lejos de generar libertad, produjo riesgo, desigualdad y pérdida de legitimidad institucional.

Ante esta crisis, Braithwaite plantea la necesidad de reconstruir la legitimidad del capitalismo regulador sobre bases éticas y participativas. Su propuesta combina tres dimensiones:

Transparencia y control público: las decisiones regulatorias deben ser abiertas al escrutinio ciudadano y sujetas a evaluación moral, no solo técnica.

Justicia restaurativa institucional: aplicar los principios restaurativos —reparación, diálogo, responsabilidad— a las propias instituciones regulatorias, fomentando la confianza social.

Responsividad democrática global: diseñar mecanismos que permitan a las comunidades locales y a los países periféricos participar en la elaboración de normas internacionales.

Solo un capitalismo regulador democratizado y restaurativo puede evitar tanto la hipertrofia tecnocrática como la captura corporativa. La regulación, entendida así, no es enemiga de la libertad, sino su garantía: protege a los débiles de los abusos del poder económico y del abandono estatal.

El capitalismo regulador descrito por John Braithwaite encarna la paradoja central de nuestro tiempo: vivimos en sociedades más reguladas que nunca, pero donde la regulación sirve cada vez menos al interés público. Su promesa original —un control racional, participativo y preventivo del daño— se ve amenazada por dos fuerzas opuestas: la captura corporativa, que privatiza la regulación, y el anti-regulacionismo populista, que busca destruirla.

El caso de Donald Trump simboliza esta tensión: bajo la bandera del “Estado mínimo”, su administración desmontó protecciones ambientales y sanitarias esenciales, favoreciendo intereses privados y debilitando el tejido institucional que sostiene la confianza ciudadana.

Frente a ello, Braithwaite propone recuperar el sentido moral y democrático de la regulación: un orden donde las normas sirvan para reintegrar, restaurar y proteger, no para excluir o privilegiar. La criminología del futuro, sugiere, deberá ocuparse menos de castigar infractores y más de regular el poder, reconstruyendo las condiciones para una justicia social en un mundo interdependiente.

En suma, el desafío contemporáneo no es elegir entre regulación y libertad, sino entre una regulación capturada o una regulación justa y restaurativa. El capitalismo regulador sobrevivirá —como advierte Braithwaite— solo si logra reinventarse como un proyecto de gobernanza democrática global, capaz de resistir tanto la arrogancia de los mercados como la demagogia de quienes los desarman en nombre del pueblo.

(Chequear aquí: https://johnbraithwaite.com/regulatory-capitalism/)

8.8 Más allá del derecho penal

El derecho penal ha sido, históricamente, el instrumento por excelencia del Estado moderno para mantener el orden social. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, múltiples corrientes académicas han cuestionado su legitimidad, su eficacia y su función real en la gestión de los conflictos. En lugar de concebir el castigo como la respuesta natural al delito, estas perspectivas proponen modelos alternativos de justicia y control social, orientados hacia la reparación, la prevención o la transformación estructural de las causas que generan la violencia. Este apartado analiza algunas de las principales posiciones dentro de la criminología contemporánea que plantean soluciones más allá del derecho penal, centrando la atención en la criminología crítica, el abolicionismo penal, la justicia restaurativa, y el garantismo penal.

También hay autores que plantean el desarrollo de políticas públicas de prevención del delito (basadas en la evidencia científica) como una alternativa al castigo penal. Este tipo de planteamientos, no obstante, los trataremos de forma separada en el capítulo sobre prevención del delito.

8.8.1 La criminología crítica: del delito a la desigualdad estructural

La criminología crítica, surgida en los años setenta, marcó una ruptura con las visiones positivistas que entendían el delito como una desviación individual. Inspirada en el marxismo, la sociología del conflicto y la teoría foucaultiana del poder, esta corriente sostiene que el sistema penal no es neutral, sino que reproduce las relaciones de poder y desigualdad propias del capitalismo. Autores como Taylor, Walton y Young (1973) en The New Criminology, Jock Young, Stanley Cohen y posteriormente Loïc Wacquant (Punishing the Poor, 2009) argumentan que el castigo opera como un mecanismo de control sobre las clases subalternas y las poblaciones marginales.

Desde esta perspectiva, el delito no se concibe como una patología individual, sino como una manifestación de injusticias estructurales: pobreza, desempleo, racismo o exclusión. El derecho penal, en lugar de resolver estos problemas, los profundiza, criminalizando la precariedad y desviando la atención de las causas económicas del conflicto.

En los años ochenta, la criminología crítica fue acusada de ignorar el sufrimiento de las víctimas y la demanda de seguridad de las clases populares. Como respuesta, autores como Jock Young, John Lea y Roger Matthews desarrollaron el realismo de izquierda, una corriente que combina crítica estructural y pragmatismo político.

El realismo de izquierda reconoce que el delito afecta de manera desproporcionada a las clases trabajadoras y a las comunidades marginalizadas, pero sostiene que la solución no es el castigo masivo, sino políticas de inclusión y redistribución.

Para estos autores, la criminalidad debe abordarse mediante estrategias que reconstruyan el control informal y la cohesión social: políticas de empleo, educación, participación vecinal y servicios públicos. La justicia penal debe ser un recurso de último recurso, no la herramienta principal de la política social.

Este enfoque anticipó lo que hoy se denomina “seguridad humana”, entendida como la garantía de bienestar, dignidad y oportunidades, más que como el endurecimiento penal. En ese sentido, el realismo de izquierda sigue siendo una referencia para políticas de seguridad democráticas y no punitivas.

En lugar de ampliar el castigo, estos autores apostaron por políticas redistributivas, educación, empleo digno y participación comunitaria. La prevención del delito se convierte así en una tarea de justicia social. Como afirmaba Wacquant, la verdadera política de seguridad no es la expansión de las cárceles, sino la reducción de la desigualdad.

8.8.2 El abolicionismo penal: reapropiar los conflictos

El abolicionismo penal radicaliza esta crítica. Autores como Nils Christie (Limits to Pain, 1981), Thomas Mathiesen (The Politics of Abolition, 1974) o Louise Brathwaite sostienen que el sistema penal debe abolirse progresivamente, porque constituye una forma institucionalizada de violencia y exclusión. El castigo, dicen, no solo no resuelve los conflictos, sino que los desplaza, impidiendo que las comunidades gestionen sus propios problemas.

Christie afirma que el sistema penal ha “robado los conflictos” a las personas, expropiando su capacidad de resolverlos colectivamente. Al convertir un daño interpersonal en una ofensa al Estado, el proceso penal despersonaliza el conflicto, impide el diálogo y destruye la posibilidad de reconciliación.

El abolicionismo no implica impunidad ni desorden. Su objetivo es reapropiar los conflictos y reconstruir formas comunitarias de justicia basadas en la mediación, el consenso y la reparación. Las cárceles y los tribunales serían reemplazados, gradualmente, por estructuras sociales de resolución pacífica, donde la víctima y el infractor puedan negociar, comprender y reparar el daño. En palabras de Mathiesen, “las cárceles no tienen futuro; solo tienen pasado”.

Este enfoque, aunque utópico para algunos, ha influido decisivamente en los movimientos de justicia restaurativa y en las críticas contemporáneas al sistema penitenciario.

8.8.3 La justicia restaurativa: reparar en lugar de castigar

La justicia restaurativa surge precisamente como una alternativa pragmática al derecho penal retributivo. Desarrollada por autores como Howard Zehr (Changing Lenses, 1990), John Braithwaite (Restorative Justice and Responsive Regulation, 2002) y Tony Marshall, esta corriente propone que el objetivo principal de la justicia no sea castigar al infractor, sino reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad.